I SANTI DEL MESE: GENNAIO

Questa rubrica trae spunto dalla descrizione di quelle “santità” che hanno avuto una particolare venerazione in Brianza. La loro ricorrenza, oltre ad una valenza religiosa, aveva un differente, se non ancora più importante valore nello scandire lo scorrere quotidiano della vita dei contadini, calendarizzando quelle attività che segnavano l’annata dei lavori della terra. Un connubio portatore altresì, di una fioritura di proverbi altrettanto pregni di cultura contadina, sia intesa come “saper fare”, ma soprattutto come solidità morale nell’attribuire un valore concreto agli accadimenti della vita.

GENNAIO

Nella parlata dialettale brianzola il primo mese dell’anno gennaio era indicato sia come “genar” che con il più particolare “ginee”, che si lega ad alcuni proverbi e modi di dire.

Carlo Bestetti -Arcore 1985-

Evidentemente le consuetudini tipiche di questo mese nella Brianza del passato, facevano i conti, come abbiamo detto, con l’attività contadina, imprescindibile fonte di sostentamento e vero e proprio “modus vivendi”. Ci troviamo dunque a trattare aspetti, che per le ultime due generazioni, risultano completamente desueti. Sopravvivono a questo oblio solo poche ricorrenze, risultando per il resto solo oggetto di una qualche curiosità, che può sollecitare ricordi, più per il “sentito dire”, che non per una esperienza diretta, unica eccezione i settanta-ottantenni, ancora tra di noi, che hanno vissuto queste tradizioni in prima persona. A volte mi è sembrato vero indicare questo passato come l’origine e la base che ci ha condotto al vivere presente. Oggi, nonostante l’innegabile legame temporale e geografico che unisce questo passato al nostro presente, devo ammettere a malincuore, che non trovo più alcun punto di contatto tra questi due mondi.

Rimane dunque la sola necessità “storica” di tenerne traccia a futura memoria.

Da guida due testi: “Del tecc in sü” di Sandro Motta e “Il lunario di Brianza” del Ronzoni, che ha giocoforza attinto a piene mani al lavoro del Motta, quale fonte d’ispirazione. Ancora il libro di Franca Pirovano “Sacro, Magia e Tradizione in Brianza”, a completare i testi di riferimento.

Archiviato il periodo “di fest”, con l’ultima ricorrenza dell’Epifania, che ormai ci siamo lasciati alle spalle da una settimana, c’indirizziamo verso il primo santo che godeva di una certa rilevanza nella Brianza che stiamo raccontando, San Mauro.

MATRIMONI E ALTRE FESTE

Prima di addentrarci con le vicende del santo, tre annotazioni. La prima vuole ricordare il mese di gennaio per la particolare valenza che aveva nella vita contadina. Era uno dei pochi mesi, se non l’unico, in cui tutte le attività della terra segnavano il passo e dunque ecco che in questo periodo ci si poteva concedere, facendo in tal modo uno strappo, alla sobria condotta che caratterizzava la vita in Brianza, qualche momento di “leggerezza”.

Una contenuta libertà d’azione, per le ridotte incombenze lavorative, a cui si aggiungeva la necessità di esorcizzare le condizioni climatiche della brutta stagione, che facevano il paio con i conseguenti cupi sentimenti dell’animo, risultavano il giusto motore, per fare un po’ di baldoria. Momenti volti inoltre a consolidare quei rapporti che legavano i componenti della comunità, per condividere e affrontare uniti le difficoltà, pegno della vita contadina.

Evidenziamo la valenza negativa dell’inverno, tanto da essere considerato da ogni famiglia, alla stregua di una bocca in più da sfamare, per il consumo di combustibile che la stagione richiedeva. Era proprio il “freddo”, a scandire per la gente di quel tempo, il lasso temporale che delimitava l’inverno e trovava i suoi estremi tra la ricorrenza di “Ognissanti”, inizio novembre e San Biagio, il 3 febbraio (ancora una volta non sono i giorni del calendario, ma le ricorrenze dei santi a segnare lo scorrere del tempo)

Un matrimonio a Missaglia, anni ’30 del Novecento

Era inoltre gennaio, il periodo abituale per celebrare i matrimoni, nessuna concessione ai mesi che avrebbero garantito un clima e un tempo meteorologico migliore, a cui oggi ci si indirizza, ma il solo sollievo di non essere oberati dal lavori dei campi. Ricordiamo alcuni santi, celebrati in questo mese, che in modo più o meno diretto, risultavano coinvolti con “l’affare matrimonio”. Ne parleremo più diffusamente nelle date di pertinenza, ora citiamo solo i nomi: Sant’Antonio, San Sebastiano e Santa Agnese, dobbiamo poi aggiungere una ulteriore ricorrenza, di quel passato ormai dimenticato, in cui si era soliti compiere un rito, sempre ispirato al matrimonio, era l’ultimo giovedì di gennaio, quando si celebrava la “Gibiana”, di cui tratteremo a suo tempo.

Anche la chiesa privilegiava questo mese per collocarvi quelle celebrazioni, che nei mesi di lavoro sarebbero state di sicuro impedimento e forse anche disertate. Parliamo delle “Quarantore” e delle “Missioni”, momenti che oggi hanno solo un significato per i frequentatori e praticanti attivi della chiesa.

I FALO’

Una seconda considerazione evidenzia per questo periodo la consuetudine di rischiarare, ad alcune precise scadenze, le lunghe notti di gennaio. Riferiamo della tradizione del falò, che si lega a antichi riti del fuoco, che come è facile supporre, discendono dall’era più arcaica dell’uomo.

Interessante al proposito quanto sintetizza la ricercatrice Franca Pirovano, nel descrivere la valenza del fuoco: “E’ elemento importante nei riti di previsione, come in moltissimi riti magici, ed è ben comprensibile, data la sua importanza centrale nella storia della civiltà e dell’economia. Per questo moltissime feste popolari si concludevano con un falò, rito apotropaico e propiziatorio insieme, capace di cancellare il negativo e preannunciare una buona annata: più la fiamma è alta e chiara, più il pronostico è favorevole”. Ricorda ancora al proposito un particolare rito, quello del “pallone bruciato” in uso in diverse località della Brianza durante la celebrazione della festa del patrono e che serviva, un tempo, per individuare la buona riuscita dell’attività agricola durante l’anno.

Gennaio 2017 il falò a Campofiorenzo – Foto AFCB dal sito: www.sentieriecascine.it –

Il fuoco è a ragione considerato il mezzo per cancellare con le sue fiamme, che gli sono proprie, le negatività ed al contempo propiziare il futuro da quel momento di purificazione in poi. Questi eventi si configurano, in tal modo, come spartiacque tra le diverse scadenze nel panorama delle attività agricole, che si susseguono durante l’anno. A ragione, a seconda delle varie latitudini, questi rituali trovano la loro celebrazione durante periodi diversi. Sempre la Pirovano: “Nel folklore europeo ci sono – ma forse è più esatto dire c’erano – falò per il ciclo di fine inverno (da Natale a Carnevale), di primavera (Quaresima e Pasqua), d’estate (san Giovanni); ma anche per Beltane (primo maggio) e per Halloween (primo novembre)”. Ancora a proposito dei falò è opportuno segnalare la posizione della Chiesa che ha cercato di integrare, quando possibile, queste pratiche antiche e pagane “santificandole”, esemplare la ricorrenza di San Giovanni, anche se tale atteggiamento d’inclusione è stato disatteso in parte per i falò di fine inverno. Ricordiamo quello “autorizzato”, a Sant’Antonio, mentre risulta totalmente “laico” il falò dell’ultimo giovedì di gennaio con la “Gibiana”, che come ricorda la Pirovano: “rappresenta il fantoccio che subisce la “morte” nei modi più vari: oltre che bruciato può essere fucilato, annegato, impiccato o semplicemente scacciato. E tuttavia questi fantocci erano spesso – forse in origine lo erano tutti – anche simbolo e pegno di fecondità, che il fuoco, se mai, sottolineava aggiungendo carica positiva a chi già ne aveva: essi concentravano in sé, e diffondevano attraverso la loro distruzione, fertilità ed energia vitale”.

SAN MAURO A CAMPOFIORENZO

Terminiamo con un’ultima osservazione di ambito locale, segnaliamo l’antica chiesa di Campofiorenzo dedicata a San Mauro e Santa Eurosia, che al suo interno accoglie, con statue e dipinti, un prezioso campionario di santi legati al culto più tipico praticato in Brianza.

Campofiorenzo: la corte e interno chiesa

Una curiosità; tutti i santi all’interno dell’edificio, fatta eccezione per la sola Santa Eurosia, si celebrano nel mese di gennaio, forse una conferma di quella necessità del mondo contadino di fare “quadrato” durante il temuto mese d’inizio anno e potere al contempo condividere qualche momento di spensieratezza.

In occasione delle varie ricorrenze, sarà pubblicato il relativo contenuto

Il santo è compatrono della chiesetta di Campofiorenzo, con Santa Eurosia. San Mauro, abate benedettino, vissuto nel VI secolo, era stato discepolo di San Benedetto e a detta di San Mauro, solo grazie all’intercessione del maestro era in grado di compiere miracoli. Una modestia, tuttavia smentita dallo stesso Benedetto da Norcia. Alcune fonti, vogliono poi il santo in Francia, con il compito di fondare monasteri. Come sempre tali leggende si intrecciano tra loro, generando molteplici rappresentazioni e racconti miracolosi, che caratterizzano la vita del santo.

San Mauro è invocato per trovare sollievo dai dolori, più specificamente contro reumatismi, epilessia e gotta.

Statua di San Mauro a Campofiorenzo

A differenza di altri santi, i cui meccanismi di protezione seguono una precisa codifica che si rifà alla vita del santo o ad altre particolarità ad esso legate, la protezione impartita da San Mauro si affranca da queste suggestioni. Una spiegazione dei suoi poteri taumaturgici potrebbe derivare dalla commemorazione, che cade in una data invernale, epoca in cui i dolori, si manifestano con più frequenza e intensità

Il culto del santo, che risulta diffuso da epoche antiche, prevedeva d’impartire una benedizione agli infermi con la reliquia della Croce. A Campofiorenzo esiste una reliquia del santo che viene baciata dai fedeli il giorno della celebrazione. Più particolare il culto praticato in passato a Renate, nella località Vianò, dove sorge un piccolo edificio religioso dedicato a San Mauro. Qui i fedeli nella convinzione di accorciare i tempi dell’intervento miracoloso, dopo avere invocato il santo, erano soliti inghiottire qualche piccolo pezzetto del dipinto dei San Mauro, che si trovava su una parete della chiesa, aiutandosi nel deglutire, con un sorso d’acqua. Tale pratica, affondava evidentemente radici in una concezione si antica, ma dalla connotazione magica, rischiava la completa asportazione del dipinto. Oggi risulta scampata solo la testa del santo, il frammento pittorico è stato rimosso e collocato in una posizione protetta e più sicura. Sembrerebbe che una sorte simile sia occorsa all’immagine del santo conservata nell’oratorio di San Benedetto a Civate, dove i fedeli hanno letteralmente mangiato il dipinto. Evidentemente una pratica comune in due luoghi diversi, che affondava le sue motivazioni in una ragione che non ci è pervenuta.

Ancora a Seregno, la celebrazione del santo nell’abbazia “olivetana” di San Benedetto, si svolge con una manifestazione di fede ancora sentita.

Il mondo contadino, nonostante durante il mese di gennaio, segnasse una ridotta attività lavorativa, non mancava di tenere d’occhio le condizioni atmosferiche e attraverso alcuni proverbi prefigurava l’andamento dei prossimi raccolti agricoli sperando fossero copiosi. “La pulver de Ginee la impiendiss ul granee “ e ancora “Genar secch, missee sciur”, Quindi un mese senza precipitazioni, secco e dunque “polveroso”, sarebbe stato l’ideali per avere molto grano nella stagione estiva.

Attraverso, qualche altro proverbio, introduciamo il santo del giorno, Sant’Antonio abate.

E’ consolidato che ancora a metà gennaio il freddo la faccia da padrone: “Sant’Antoni frecc de demoni“, tuttavia qualche spiraglio, verso la fine dell’inverno, si inizia ad avvertire e quale segno di speranza si sentenzia: “Sant ‘Antoni un ura e un glori”, le ore di luce si sono accresciute, di quanto? Poco più di un ora è garantita. Ancora, come invocazione propiziatoria, più che come constatazione reale, è riportata la consuetudine che concludeva il rito del falò di Sant’Antonio, quando i contadini, buttavano all’aria i cappelli e ripetutamente esplodevano nel grido: “Se slunga i dì! Se slunga i dì!”, a conferma delle giornate più lunghe che a piccoli passi portavano fuori dalla stagione invernale.

Sant’Antonio Abate, alla cascina Porrinetti di Casatenuovo

La rappresentazione di Sant’Antonio, nella chiesetta di Campofiorenzo

Sant’Antonio abate, a cui si aggiunge quel “del purcell”, per distinguerlo dal santo di Padova, ricordando in tal modo la figura del maialino che accompagna l’iconografia dello stesso è figura di spicco, nella tradizione popolare brianzola. Nell’indicazione che fa riferimento al maiale, ricordo la consuetudine, valida forse non per tutta la Brianza, ma senz’altro nell’Alta Brianza, quando ancora alla fine degli anni Sessanta, nella prossimità di questa ricorrenza si macellava il maiale, allevato in cascina e destinato all’uso famigliare. Tale consuetudine risulta, nella letteratura di riferimento, collocata dai più nel mese di dicembre.

La tradizione vuole Sant’Antonio invocato come protettore degli animali, delle ragazze da marito, dei mendicanti, delle zitelle, ancora contro gli incendi e contro il “fuoco di Sant’Antonio”, per finire delle persone molto avanti con l’età.

Vediamo ora attingendo dai tre testi di riferimento, di cui si diceva all’inizio, come queste protezioni si giustificano e in che modo traggano le loro origini.

Ricordiamo la veneranda età del monaco che dopo una vita trascorsa nel deserto della Tebaide, vi trovò la morte a 104 anni. Da qui la protezione degli ultracentenari. Sandro Motta ci fa sapere di una singolare usanza, chi superava la soglia del secolo di vita, riceveva un santino del monaco, accompagnato da questa formula: “Tegnii una maistà de Sant’Antoni. Inscì el ve tegn luntan tanti demoni…”. (Prendete il “santino” -letteralmente figurina- di Sant’Antonio, così vi tiene lontani tanti demoni -nel senso di disgrazie, guai-). Il centenario rispondeva: “Per tutt i ann che amò g’hoo de scampà!”. (Per tutti gli anni che ho ancora da sopravvivere)

Località Masciocco, a Camparada. In una ex stalla Sant’Antonio e San Sebastiano.

Nel suo compito di essere protettore sia delle ragazza da marito, sia di chi un marito non riusciva a trovarlo, registriamo una sovrapposizione di proverbi e situazioni che andiamo a esaminare. Le prime si trovavano ad invocarlo recitando: “Sant’Antoni glurius, damm la grazia de fà ul murus, damm la grazia de fall bell, Sant’ Antoni del purcell”. Le seconde, una volta che la loro invocazione non aveva trovato risposta, trovavano nel santo la necessaria consolazione per accettare questo stato di fatto, di non essersi maritate. Abbiamo intercettato un paio di episodi tra il serio e il faceto che venivano raccontati per sdrammatizzare questo status di “zitella”.

Il Santo, in risposta ad una ragazza già avanti con gli anni e dall’aspetto poco invitante che lo invocava: “Sant’ Antoni del purcell , voeri un omm, ma propi bell”, rispose sibillino: “Cunsules, o tusa! I mareli (le zitelle) e i donn brütt hinn cumé i zucch: ghe n’é depertütt!”. La donna, che reclamava l’ultima parola, proferì: “Mi restaroo marela, ma ti adess te set propi un tugnela! “, apostrofando con quel “tugnela” il santo in tono spregiativo.

Da altra fonte una storia a “lieto fine”. Una ragazza da marito, contrariata con il santo, vista la difficoltà di trovare il fidanzato ne lanciò la statuetta dalla finestra. Il caso volle che l’oggetto colpì un passante che infine diventò il marito della ragazza. Un esempio che vuole evidenziare la grande pazienza e allo stesso tempo il valore elevato dell’intercessione del santo.

Anche i mendicanti si dirigevano a Sant’Antonio per i loro bisogni. Queste le invocazioni che ci sono pervenute: “O Sant ‘Antoni de la barba bianca, famm truvà una quai palanca (denaro)” oppure “Sant’Antoni de la barba grisa, g’hoo bisogn una camisa”.

A Casatenovo, località Cascina Verdura. Sant’Antonio si accompagna al Beato Giobbe

Non da meno stendeva il suo carisma come protettore degli animali, che in diverse località durante la sua festa, venivano benedetti. La figura del frate faceva spesso mostra di se sulle pareti della cascina, molte volte riprodotta con altri santi, più spesso anche all’interno della stalla per proteggere gli animali. Tra le figure che accompagnano Sant’Antonio, nella pesante protezione delle bestie da stalla si affiancava spesso San Sebastiano, che vedremo nel dettaglio tra qualche giorno, tanto da sovrapporsi ai due santi, riti abbastanza analoghi. Ricorda Franca Pirovano: “Ancora adesso a Caslino d’Erba e a Brivio in occasione della sagra di sant’Antonio, si distribuiscono pane e sale benedetti, un tempo utilizzati per la salute degli animali della stalla, oggi soprattutto per il benessere di cani e gatti, importanti per l’affetto dato e ricevuto, se non per l’economia della famiglia.” Consuetudine, quella del sale ripetuta un tempo alla scadenza di San Sebastiano, quando occultamente i contadini, portavano nelle tasche del sale, una volta di ritorno dalla benedizione impartita dal sacerdote dopo la messa di quel giorno, lo somministravano alle bestie della stalla. A questa pratica che facilmente sconfinava nel campo delle valenze magiche e pagane, si affiancava la presenza del “ferro di cavallo” che abbiamo incontrato ancora recentemente, dimenticato da tempo all’ingresso di locali che una volta erano state stalle. Propriamente in virtù della forte valenza del metallo, il ferro di cavallo, era un potente amuleto capace di tenere lontano i malanni, coadiuvato da un’immagine sacra, come risultava il binomio composto da Sant’Antonio e San Sebastiano.

Velate, sulla parete del “cascinotto” quel che rimane di un’immagine del santo, riprodotto in uno stile decisamente naif.

Nell’elenco delle protezioni di cui si fregiava il santo, abbiamo enumerato quella del “fuoco di Sant’Antonio”, la malattia indicata clinicamente come (Herpes zoster). Dobbiamo al proposito commentare i due attributi che accompagnano l’iconografia di Sant’Antonio, il maialino e il fuoco, per fornire una qualche spiegazione.

Il fuoco a cui sembra facile associare la malattia, risulta essere legato al santo per la leggenda, che tuttavia non trova popolarità in Brianza che ricorda il furto del fuoco, nel profondo degli inferi e nascosto nel bastone da Sant’Antonio, per essere donato agli uomini. Episodio che evidenzia l’operazione voluta dalla Chiesa di sovrapporre alle credenze pagane, emergenze cristiane, assimilando Sant’Antonio al mito di Prometeo. In modo analogo i due avrebbero sfidato forze superiori, rubando il fuoco per donarlo agli uomini. Il furto di Prometeo punito dagli dei, incatenando il gigante e sprofondandolo al centro della terra. Quello di Sant’Antonio, finì senza conseguenze apparenti per il santo. Tuttavia la ricercatrice Franca Pirovano fornisce una ulteriore interpretazione dei due attributi iconici del santo (maialino e fuoco), ricorda come i monaci antoniani, l’ordine che aveva perpetrato gli insegnamenti dell’abate, utilizzavano il grasso dei maiali, da loro allevati, per curare l’herpes zoster, da questa doppia valenza i poteri taumaturgici a protezione degli animali e a sollievo della malattia.

Ritornando al maiale la ricercatrice pone questa ulteriore riflessione: “Il maiale però è animale ambivalente: disprezzato nei detti e nei proverbi, considerato essere diabolico, forse a partire dall’episodio evangelico in cui Gesù confina i demoni in una mandria di porci (Mc, 5, 13), è anche fonte preziosa e quasi unica di carni e condimenti nella cucina contadina della Brianza, soprattutto nella penuria invernale. Ci vuole un santo grande e paziente come Antonio per neutralizzarne i lati negativi e proteggerlo, insieme a tutte le bestie della cascina”.

Località Masciocco. Una ulteriore rappresentazione della coppia, Sant’Antonio e San Sebastiano

Estensione all’attributo del fuoco, nella protezione che veniva spesso richiesta al santo, contro il fumo e gli incendi, di natura propiziatoria invece il fuoco del falò di sant’Antonio, capace di bruciare tutte le negatività, accumulate, così come le analoghe manifestazioni che abbiamo visto segnare in momenti diversi tutto l’arco dell’anno. Riassumiamo dunque in questa apoteosi del falò, (fuoco) gli altri attributi del santo: prosperità assicurata, ma contemporaneo affrancamento dal maligno, (maialino) e il non ancora citato campanellino, portato in cima al bastone dal santo, quale probabile ricordo dell’opera dei monaci di Sant’Antonio che curavano gli appestati, annunciati appunto nella loro presenza dal suono della campanella, a sottolineare la necessità, durante le feste popolari, di propiziare il rituale producendo rumori che rallegrano l’ambiente e allontanano gli spiriti negativi. A completare le celebrazioni popolari non poteva mancare una libagione fuori dalla consuetudine di tutti i giorni e ricordo ancora da piccolo gli immancabili “ravioli dolci” di Montesiro (frazione di Besana Brianza), una tipicità del luogo, che si perpetra ancora oggi, con le varianti di frittelle e altri dolci che accompagnano i diversi falò di tutta la Brianza, nel giorno di Sant’Antonio, disposizioni antinquinamento permettendo.

Ci siamo imbattuti nella rievocazione di Santa Liberata, che cade immediatamente il giorno dopo Sant’Antonio, con qualche sorpresa. In effetti non ricordo se ho reminiscenze passate di quel “liberé che la dona che”, dalle narrazioni di mio padre, o se tale modo di dire, ha fatto breccia per averlo ripetutamente incontrato nei testi che ho citato all’inizio di questo lungo discorso, e che anche ora ci fanno da guida.

Santa Liberata si festeggia il 18 gennaio ed è invocata dalle donne in vista del parto. Nella nostra chiesa “campionario” di Campofiorenzo, troviamo una sua immagine, che quasi più nessuno si ricorda chi rappresenti. Dobbiamo dire, dal percorso di ricerca che abbiamo fatto, che forse proprio questo concetto di oblio, sia stato l’obbiettivo perseguito dalla Chiesa per indirizzare un culto scomodo come quello che poteva essere una santa marchiata di quel “dubiae fidei” (incerta storicità) con cui deve fare i conti Santa Liberata. Anche in questo caso ci viene in soccorso Franca Pirovano che inquadra la santa, la vicenda della sua vita e ci indirizza ad alcune considerazioni.

I fedeli sono soliti, non solo sollecitare per la protezione da una malattia o per risolvere un problema, quei santi che avevano incontrato le stesse avversità, uscendone vittoriosi, ma altrettanto facilmente, invocano quei santi che portano nel loro nome la soluzione al problema. E’ questo il caso di Santa Liberata e dell’invocazione: “Santa Liberata, liberé che la dona che”, appunto per favorire “lo sgravare” della donna al momento del parto.

Oltre alla rappresentazione di Campofiorenzo, un culto ancora sentito è praticato ad Inverigo dove esiste un piccolo edificio religioso dedicato a Liberata e alla sorella Faustina, risalente al XIII secolo. Nel tempo le due sante, in quel di Inverigo, sono state affiancate dal più popolare Sant’Antonio Abate, condividendone i festeggiamenti, nei due giorni di metà gennaio.

Ancora a Desio esiste una piccola cappella dedicata alla santa, qui addirittura l’immagine è scomparsa, sostituita da una statua della Madonna che fu casualmente trovata da un contadino mentre arava un campo e “liberata” dalla terra, in un primo esempio di assecondare un fenomeno con la volontà poi di piegarlo al proprio intendimento.

Ritornando a Franca Pirovano, lasciamo a lei la parola per fare luce sulla santa, prima di addentrarci in alcune necessarie speculazioni.

La pala a Guiano. Le due sorelle Faustina e Liberata dirigono lo sguardo verso la Madonna

Ecco cosa scrive: “Anche quest’anno, il 18 gennaio, giorno della sua festa, nella chiesetta di Guiano assistevano alla messa diverse donne le quali mi hanno confermato che la santa aiuta le donne, specie le partorienti in difficoltà. Questo potere, certo suggerito dal nome, che consacrando la parola bene augurante la rafforza, è in contraddizione con la vita della santa narrata dal suo primo biografo, Goffredo da Bussero: Liberata si sarebbe fatta monaca con la sorella Faustina per evitare i dolori del parto e la sofferenza per la morte dei figli e del marito; ma evidentemente l’esaltazione cristiana della verginità ha attribuito alla fanciulla che ha rinunciato al matrimonio la capacità di soccorrere miracolosamente le donne che non sono sfuggite alle tribolazioni della maternità. C’è però un’altra e ben diversa biografia della santa, che ho ricostruito intervistando alcune vecchiette, narratrici ingenue e preziose. Vale la pena di ricordare i punti salienti del loro racconto, in cui il meraviglioso e il fiabesco tipici di certa agiografia si intrecciano con riferimenti precisi alla Brianza: Liberata era la terza figlia, buona e bella, del duca di Cassago. Fuggita di casa per i maltrattamenti della matrigna, cercò rifugio presso le due sorelle in convento, ma fu raggiunta dai soldati del padre che la trovarono in un bosco miracolosamente fiorito di mughetti nel cuore dell’inverno, la riportarono al castello, dove fu crocifissa per ordine della matrigna: una figura che ha, come nella fiaba, la funzione di togliere al padre l’odiosa responsabilità di una esecuzione. Il miracolo dei fiori è stato suggerito, o forse documentato, dall’immagine della santa che a Guiano ha appunto in mano un mazzolino di lirétt, così si chiamano in Brianza, un nome a sua volta simile a Liberata. Un’immaginetta diffusa un tempo -quella che ho trovato io è stata stampata nel 1898 – raffigurava (e, per le mie informatrici, testimoniava) la crocifissione: epilogo comune alla vita di altre sante, nato dall’assimilazione con la figura del Crocifisso rivestito di una tunica.”

Abbiamo voluto compiere un supplemento d’indagine e con l’aiuto di uno studioso, Lauro Mattalucci che ha condotto uno ricerca sulla santa in area piemontese, sono emersi interessanti particolari.

Pittore del XV secolo, Sante Margherita, Liberata e Lucia, affresco, cappella del Castello di Montalto Dora – Immagine tratta da “Indagine aperta sul culto di Santa Liberata. Lauro Mattalucci –

Il ricercatore ha dovuto da subito fare i conti con tanto guazzabuglio, che alla fine sono comparse ben quattro versioni di “Santa Liberata”. Nel tempo vicendevolmente si sono fuse, sovrapposte, divise, nella convinzione, che tra tanta confusione non ci si sarebbe più raccapezzati, come in effetti è successo. Nella chiesa di Campofiorenzo abbiamo la rappresentazione della santa che regge la croce, la stessa Franca Pirovano parla di un “santino” in sue mani di fine ottocento che riproduce la santa addirittura sulla croce, (analoga rappresentazione è documentata alla cascina Marianna di Biassono). A Guiano, una tela che risale al Seicento, riproduce le due sorelle, Liberata e Faustina, in abiti benedettini, con al centro del quadro una Madonna con Bambino. Le sorprese non sono finite, ecco che il nostro Lauro Mattalucci nel descrivere la rappresentazione della Santa Liberata presente in vari luoghi nel Canavese, ci restituisce ancora una diversa figura della santa, si tratta di una donna che sorregge nelle braccia due gemelli. Come vediamo c’è da rimanere basiti. Sintetizzo per ragioni di spazio e pazienza del lettore la complessa ed esaustiva ricostruzione del ricercatore, che comunque troverete al link.

Santa Liberata, riprodotta all’interno della Cascina Marianna di Biassono

Mattalucci dopo aver elencato le quattro sante, che hanno portato il nome di Liberata, ci indirizza in particolare su due; quella che fu crocefissa, (La leggenda narra sia stata figlia di un re pagano vissuto in Portogallo nel VIII secolo, il quale, senza sapere che la figlia era divenuta cristiana ed aveva donato al Signore la sua verginità, la destinò in sposa ad un principe pagano. La Santa rimase ferma nel voler mantenere il suo voto di castità; implorò allora il Signore di trasfigurare le sue avvenenti sembianze, rendendola ripugnante nell’aspetto. Il Signore la esaudì facendole crescere sul viso, la notte prima del matrimonio, una folta barba. Alla vista di quanto accaduto, il promesso sposo si allontanò definitivamente; pertanto il re, suo padre, accecato dall’ira, la fece crocifiggere!).

La seconda è la santa riprodotta a Guiano, (Santa

Liberata di Como) a cui per ragioni geografiche e politiche, (potenza dei benedettini) la Chiesa ha cercato di ricondurre il culto piemontese della donna con i bambini. Il racconto della santità della monaca e della sorella Faustina, è quella riportato da Franca Pirovano.

Le raffigurazioni della santa del canavese, documentate in molti edifici religiosi, risalgono al XV secolo ed alcune ancora prima. Nel suo lavoro, Lauro Mattalucci, analizza differenti aspetti e argomentazioni addotte dalla Chiesa, nel corso dei secoli, per cercare di ricondurre la figura con i gemelli, alla santa che aveva fondato il monastero benedettino di Santa Margherita a Como, in compagnia della sorella. In ogni caso tirate le somme emerge questa considerazione: “Sotto il profilo iconografico l’assimilazione della Santa Liberata con i due gemelli con Liberata di Como è dunque problematica: la biografia di una santa monaca che ha fatto sin da giovinetta il voto di castità (e che tra le motivazioni di questa scelta indica la paura per i pericoli ed i dolori del parto) appare del tutto incoerente con quella di una figura femminile che mostra i due gemelli che essa tiene amorevolmente in braccio e che appaiono a tutti gli effetti essere suoi figli.”

Abbiamo a questo punto appurato, come il processo messo in atto dalle autorità ecclesiastiche, per indirizzare il culto “popolare” di questa rappresentazione di madre amorevole coi figli, verso una figura riconosciuta ufficialmente dalla chiesa, Santa Liberata di Como, abbia nella nostra Brianza, cancellato quella primitiva raffigurazione, (in effetti non conosciamo quale) in una operazione ben riuscita, vista la totale scomparsa di quelle rappresentazioni che ancora persistono in Piemonte. Non ci resta ora che cercare la motivazione, che hanno condotto a questo oblio.

A sinistra: Statua etrusca della Mater Matuta, Antikensammlung, Berlin A destra: Statua celtica della Dea Nutrix, II secolo, Saint- Germain-en-Laye, musée d’archéologie nationale. – Immagine tratta da “Indagine aperta sul culto di Santa Liberata. Lauro Mattalucci –

L’origine si riconduce, come afferma il Mattalucci: “…ad un culto popolare sviluppatosi in tempi antichi in risposta ad un bisogno diffuso di protezione contro i rischi del parto ed i pericoli di mortalità infantile, un bisogno che attraversa l’intera storia umana… Vien subito da pensare ad esempio ai culti ed ai riti riguardanti la celeberrima Mater Matuta – la divinità italica, dea del Mattino o dell’Aurora, e quindi protettrice delle nascite – che approda da altre culture mediterranee nella penisola italica e nella Roma antica… Tra le divinità romano-celtiche andrebbe ricordata anche la Dea Nutrix rappresentata per mezzo di statuette di argilla che mostrano la dea nell’atto di allattare uno o due bambini…Tutto ciò rende in qualche modo plausibile che anche il culto di Santa Liberata – magari “meticciandosi” con quello romano celtico della Dea Nutrix- condivida origini pagane, e che si avvalga di un archetipo iconografico depositatosi nell’immaginario collettivo.”

Giacomino da Ivrea, Santa Liberata, ca. 1441, cappella di San Michele a Marseillier (AO). – Immagine tratta da “Indagine aperta sul culto di Santa Liberata. Lauro Mattalucci –

Oltre a queste plausibili origini, che come abbiamo visto e vedremo in altri casi, hanno caratterizzato ampiamente processi di cristianizzazione di riti pagani, il ricercatore propone altre ipotesi, tra queste una possibile trasposizione con la rappresentazione di Santa Valeria, moglie di San Vitale e genitori di San Protasio e Gervasio, gemelli e a loro volta martiri come i genitori. L’ipotesi trova conforto in alcune rappresentazioni sempre collocabili nell’area piemontese, in cui i due gemelli risultano con il capo contornato dall’aureola dei santi, così come in modo analogo appare in un dipinto, che riconduce senz’altro al trio Santa Valeria, San Protasio, San Gervaso, conservato al limitare della Brianza, a Sormano (Como) in una chiesetta intitolata a Santa Valeria, ove è stato riportato alla luce un affresco del 1371.

In questo caso il ricercatore ipotizza: “Dobbiamo pensare ad una funzione attributiva del nome Liberata così forte da rendere credibile che la raffigurazione in questione si riferisse all’inizio a Santa Valeria Liberata (ossia sgravata dei due gemelli) diventata poi semplicemente Santa Liberata”.

Ignoto pittore del XIV secolo, Madonna del latte e Santa Valeria, affresco, 1371, chiesa dei Santi Valeria e Vitale, Sormano (CO). – Immagine tratta da “Indagine aperta sul culto di Santa Liberata. Lauro Mattalucci –

Il campo non è completamente sgombrato dai dubbi, anche se più di una curiosità è stata appagata.

Siamo ormai a gennaio inoltrato e finora il tempo è stato più che clemente, anche se dobbiamo diffidare ricordando alcuni vecchi proverbi: “Se gh’é i mosch ul mes de Ginee, paisan tegn car ul paiee “ (gennaio caldo, inverno lungo).”

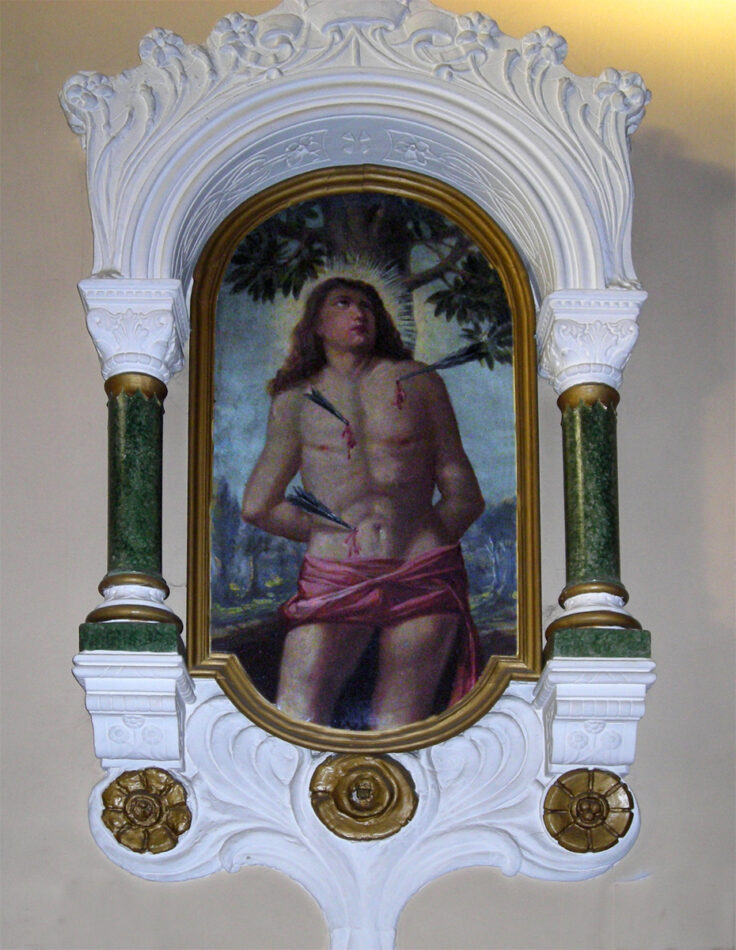

San Sebastiano all’interno della chiesa di Campofiorenzo

Veniamo ora al santo del giorno.

Ancora a livello meteorologico, come il giorno di Sant’Antonio anche quello di San Sebastiano presenta quella dualità tra il freddo dell’inverno e l’attesa primavera, che trova riscontro negli immancabili proverbi: “San Sebastian frecc de can” da una parte e nella speranza che il freddo finisca presto l’altro: “San Sebastian cun la viola in man.”

San Sebastiano era venerato da secoli come protettore contro la peste, ricordiamo che come San Rocco, san Lazzaro, e in Brianza anche il beato Giobbe erano raffigurati sofferenti per una o più piaghe e dunque per questo motivo tutti invocati contro le epidemie di peste.

Località Colombina a Casatenuovo. San sebastiano in un trittico con il Beato Giobbe e la Madonna con Bambino

Ricordiamo brevemente la sua leggenda, Sebastiano, aveva aiutato i cristiani, per questo fu condannato al supplizio delle frecce. Creduto morto fu salvato da una donna, la vedova Irene, che lo curò sino alla guarigione. Il santo deciso nella sua azione, continuò nella sua opera di condanna alla religione pagana, sostenuta degli imperatori romani, tanto da subire una nuova pena, che lo porto alla morte. L’iconografia legata al supplizio, indirizzò il culto del santo alla protezione degli uomini, in caso di pestilenze. Tale consuetudine fu determinata appunto dalle frecce che nella mitologia erano servite ad Apollo per mandare agli uomini la peste come racconta Omero nell’Iliade.

Località Masciocco, all’interno di una ex stalla San Sebastiano

San Sebastiano era poi invocato dai contadini a protezione degli animali, soprattutto in occasione di malattie infettive che potevano decimare le stalle, con esiti disastrosi sull’economia familiare.

Anche il santo soldato, fa parte della schiera dei santi ospitati nella chiesetta di Campofiorenzo. La sua presenza è tuttavia ancora ampiamente documentata in ambito rurale in tutta la Brianza. Ancora oggi abbiamo intercettato, spesso come abbiamo visto in compagnia di Sant’Antonio Abate, meno del Beato Giobbe, la rappresentazione del santo in quei locali che in passato erano servite da stalle per gli animali, oggi negli edifici che li conservano trasformati in depositi di materiale vario.

Da quanto riporta Sandro Motta nel citato “Del tecc in sü”, ci rendiamo conto del momento particolare a cui i contadini-allevatori erano segnatamente attenti.

“…Attesissima e spettacolare era la benedizione degli animali, che si faceva al mattino della festa di San Sebastiano. La precedenza assoluta era riservata alle vacche da latte ( “i vacch de la bela vena ” = dal dotto lattifero vistoso). Venivano condotte a mano dagli uomini della famiglia, soprattutto se erano pregne. …Rimaneva in “cassina” la mucca prossima ad entrare in calore ( “diventà mata “) e quella ancora troppo giovane ( “gnanca amò immanzida “), perché si trattava di bestie solitamente molto irrequiete che era meglio tenere lontano dai. .. tori presenti alla benedizione.”

Sempre in questa occasione, anche i cavalli avevano un posto di privilegio durante la benedizione e si parla poi di corse sfrenate, in cui cavallo e fantino, si lanciavano, sulla piazza della chiesa, evoluzioni degne delle migliori tradizioni equestre, che alle nostre latitudini sono talmente lontane nel tempo, da pensare non siano mai esistite.

In questa “corte dei miracoli”, era consuetudine presentare alla benedizione quei capi di bestiame che dovevano per qualche singolarità stupire la comunità. Il Motta parla di: “una loegia cun dudes purce litt” oppure il famosissimo vitello rosso a quattro corna”.

Località Crotta a Casatenuovo sulla destra San Sebastiano

Una ulteriore indicazione circa la valenza che lega il santo all’attività contadina da questa annotazione di Franca Pirovano dell’esistenza di: “un’associazione di mutuo soccorso tra i contadini, che li aiutava in caso di malattia o morte del bestiame, fondata da un parroco brianzolo nel 1907, era proprio dedicata a san Sebastiano. Ciò si spiega, col fatto che il nome Sebastiano Bastiano è storpiato dai contadini in bestiario. Perché sappiamo che il nome è per il pensiero magico un’appartenenza di chi lo porta, e ne definisce le caratteristiche, la scelta non deve stupirci troppo.”

Anche a livello culinario la ricorrenza riservava qualcosa di speciale, sempre il Motta racconta: “Agli inizi del secolo si mangiava, alla sera, la “buseca de San Sebastian” (piatto favoloso di cui si è persa la ricetta !)” purtroppo dobbiamo dire, anche se la ricerca alla ricetta è aperta…

In Brianza San Sebastiano era anche il protettore dei primi incontri tra un ragazzo e una ragazza che “se vardaven”.

Sotto il portico della cascina Giulini, San Sebastiano e l’Immacolata

Anche in questo caso dobbiamo raccontare una storia d’altri tempi, oggi evidentemente le modalità d’approccio, sono completamente diversi e probabilmente certe galanterie sarebbero poco comprese.

Sandro Motta scriveva:“L’imbattersi “de duu bagai che g’hann voeia de mett su cà”=l’incontro di due ragazzi che hanno voglia di mettere su casa- era sempre casuale (almeno così diceva la gente) e di solito avveniva “a la fopa” (allo stagno) appena fuori del cortile, dove si attingeva l’acqua per la rigovernatura e per abbeverare le bestie. Il giovanotto, sempre per caso, precedeva di poco la bella prescelta e gentilmente rompeva il ghiaccio con lo zoccolo, perché la sua “donna” potesse attingere l’acqua senza fatica … È quel che si dice “rompere il ghiaccio”, e tutto senza dirsi una parola e quasi senza guardarsi…

Il giorno successivo a San Sebastiano, dedicato a Sant’Agnese, nella nostra storia di corti e cascine, risultava essere il naturale seguito di quanto era accaduto il giorno prima. Ecco che la santa, oltre alla protezione garantita ai giardinieri e alle vergini, trovava la sua piena valenza, in Brianza, soprattutto come patrona delle ragazze da marito. Se a San Sebastiano si era “rotto il ghiaccio” a Sant’Agnese è già tempo di tirare le somme. Sandro Motta, colorisce il suo racconto e ci dice che quel giorno era occasione per le “vecchie” delle due famiglie dei giovani che “se varden”, d’incontrarsi e la frase rituale era: “Alura! Hemm bugiaa ben!” (ci siamo accordati bene) ed accennavano ad un fugace abbraccio.

Sant’Agnese dal suo martirologio si connotava come modello di castità e di verginità e grazie e queste sue virtù fu decretata patrona delle Figlie di Maria.

Breve digressione meteorologica, se il giorno prima qualche viola aveva fatto capolino anche Sant’Agnese non era da meno nell’annunciare la primavera: “Santa Agnesa con la luserta in la scesa”, (la lucertola si sveglia dal letargo e si muove guardinga tra le siepi). A dire il vero, quest’anno con tante giornate di bel tempo che abbiamo avuto finora, la primavera non è certamente quella chimera che i contadini aspettavano un tempo con trepidazione.

Sant’Agnese era rievocata in Brianza per più di un episodio che la leggenda aveva tramandato. Iniziamo con il racconto in cui il figlio del Prefetto di Roma, rifiutato dalla giovane aveva voluto umiliarla mostrandola pubblicamente senza vesti. Dio non restò insensibile all’oltraggio e fece crescere miracolosamente i capelli della giovane che la ricoprirono, celandola allo sguardo degli astanti. L’episodio entrò nel dire popolare tanto che una ragazza dai lunghi capelli, fin giù sulla schiena, si diceva “La g’ha i cavij lung cumé quii de Santa Agnesa, che la poe nà in gir anca senza la camisa” (Ha i capelli lunghi come quelli di Sant’Agnesa, può andare in giro anche senza il vestito). Un secondo episodio ricordava un giovane, che aveva guardato la ragazza nuda, palesando un desiderio lascivo finì fulminato, ma l’intervento della giovane, nonostante fosse stata in quel modo violata, non mancò d’intercedere pregando, affinché il malcapitato potesse riprendersi. A esempio della verginità inviolabile un ulteriore episodio raccontava della giovane che condotta in una casa di piacere, grazie alla protezione della sua miracolosa veste bianca, fu difesa dall’assalto portato da alcuni ragazzi bramosi, grazie all’intervento degli Angeli. Ancora più pregnante di popolarità l’episodio del rogo dove Sant’Agnese fu gettata e le cui fiamme subito, per intervento divino si esaurirono. La fine della santa arrivò tuttavia subito dopo con la decapitazione. La leggenda alimentata da questi innumerevoli fatti, restituirono proprio in ambito brianzolo un fiorire di racconti fantastici che vedevano la giovane illibata protagonista indiscussa.

“Figlie di Maria” in una processione a Velate nel 1944

I festeggiamenti erano prerogativa delle sole ragazze da marito, riunite verso sera per un rituale che prevedeva come racconta il Motta: “de bev ul rusoli” e (dicevano le nonne) “per parlà de San Sebastian ” inteso come parlare degli incontri del giorno prima che avevano dato vita a nuove coppie di giovani. A dire il vero, questi discorsi a volte alimentavano rivalità tra ragazze che magari aspiravano allo stesso “moroso”, ma tant’è…

Tutto questo rituale aveva regole ferree sui partecipanti ammessi, nessuna intromissione era consentita, esclusi senza distinzione tutti i rappresentanti del sesso maschile, ma anche, è sempre Sandro Motta il testimone: “le zitelle, perché erano considerate, impietosamente, come “fìur gemò passii ” (fiori già avvizziti).

Ancora nel dire popolare, il ricordo di questa ricorrenza che faceva il paio con quella prevista dopo pochi giorni, Sant’Agata, festa delle donne sposate.

Le due sante incarnano, come sottolinea Franca Pirovano: “…la fanciulla e la sposa, i due ruoli previsti dalla cultura contadina per le donne. E se per sant’Agnese la festa era un composto trattenimento all’oratorio, per sant’Agata era ammessa una licenziosità di comportamenti e di parole che si spiega con il valore bene augurante che ogni riferimento verbale alla sessualità magicamente possiede.”

Per finire ricordiamo che Sant’Agnese è patrona del paese di Olginate, verso Lecco, dove il culto è ancora sentito e le celebrazioni in quel giorno, prevedono il rito della “palla di fuoco”, da cui trarre gli auspici per il tempo a venire e il dono all’altare dell’agnello, simbolo della santa.

Gli ultimi giorni del mese di gennaio, nel mondo contadino della Brianza di una volta, e per certi versi in chiave rievocativa, ancora marginalmente oggi, assommano alcune tradizioni, che nel corso del tempo hanno senz’altro interagito tra loro, fondendosi, sovrapponendosi e restituendo nuovi riti, tanto che appare alquanto difficile ormai stabilirne le origini.

Parliamo dei “giorni della merla” che dovrebbero essere i tre giorni più freddi dell’anno, alla nostra latitudine, a cui aggiungiamo la “Gibiana”, nelle sue innumerevoli varianti lessicali, (Gioebia, Giubiana, etc.) per finire con il “ul Ginée …al va in Fabrée …”, che Gibiana o non Gibiana, invocava a viva voce la necessità, di lasciasi alle spalle la brutta stagione. Ricordiamo al proposito quella scansione temporale dell’inverno contadino che trovava i suoi estremi in San Martino, l’inizio e San Biagio, la fine.

Nella carrellata che ci approcciamo a fare ricordiamo il modo di dire, citato da Sandro Motta: “Duman cantaremm Ginee” (faremo i falò) , che appunto sintetizza la nenia evocativa del passaggio da un mese all’altro e alla contemporanea accensione del falò, quale cesura fra il negativo, la brutta stagione da bruciare, e il bel tempo, da propiziare con le fiamme del falò nella loro accezione bene augurante.

Tradizioni legate senza ombra di dubbio a riti antichissimi, tanto da generare una serie di ipotesi, tutte possibili, e altrettanto improbabili.

Dobbiamo sottolineare e pensiamo possa essere la ragione della fortuna del rito della Gibiana, la mancata, da parte della Chiesa, non sappiamo quanto voluta, associazione di questo momento con una scadenza liturgica, permettendo in tal modo di praticare con più libertà qualche rito magico.

Raccogliamo dai nostri informatori abituali, Franca Pirovano, Flavio Ronzoni, a cui aggiungiamo Maria Adelaide Spreafico, questa serie di consuetudini del passato legate alla Gibiana.

“Le ragazze in età da marito ballavano intorno al falò cantando una canzoncina :

El va ‘l giné de la buna ventura,

me sun né maridada né imprumetuda

el va ‘l giné e me e resti indré”

Segnaliamo in tal modo una delle caratteristiche pecuniarie attribuite alla Gibiana, la fecondità, e quindi “transitivamente”, le ragazze che volevano sapere se si sarebbero sposate entro l’anno, il giorno della Gibiana, oltre alla cantilena appena accennata, che forse voleva scacciare quello stato civile di “zitella”, non mancavano di trarre auspici lanciando uno zoccolo, chi dice verso la porta, chi dice giù dalle scale della “lobbia”, e dalla posizione in cui si sarebbe orientata la punta della calzatura, deducevano: punta avanti, uscita da casa durante l’anno e quindi matrimonio in vista, nel caso contrario avrebbero dovuto attendere ancora. Questa contingenza determinava i giovani ragazzi ad un ulteriore esternazione rituale, canzonavano le ragazze non ancora sposate, facendo trovare sulla loro porta un mucchietto di crusca, che doveva apparire come opera della Gibiana. L’allusione palese rimandava alla sterilità di una vita senza marito e senza figli. In definitiva, solo le donne sposate, festeggiavano davvero la sera dell’ultimo giovedì di gennaio, mangiando allegramente e abbondantemente fra di loro.

Falò a Cantù, anni Sessanta del Novecento

E’ necessario un intermezzo, rifacendoci alla filastrocca sopra proposta che unisce il cambio del mese e la sorte delle ragazze da marito, un ulteriore contributo ci giunge da Maria Adelaide Spreafico, svelandoci particolari interessanti su “Ginee” che traslando in “Giané” risulta essere, riferito alla Gibiana: “… suo degno consorte e incarnazione del primo mese dell’anno ormai vicino a finire. Era un altro fantoccio di paglia, ugualmente issato su pertica, con una giacca sdrucita sulle spalle, un cappellaccio calcato sul capo e un paio di pantaloni svolazzanti, che i ragazzi della vecchia Brianza portavano in giro con grida festose, agitandolo come un trofeo, e che alla sera del 31 Gennaio, fra una massa di gente incuriosita e felice, veniva pubblicamente bruciato come la vecchia Giubiana sua moglie, mentre le ragazze cantavano in coro: ( ecco la variante)

“El va ‘l Giané, l’è chi ‘l Febré,

‘l Febré de la bona ventura;

mi sun né maridada né impromettuda …“

Anche se i nostri interlocutori parlano della Gibiana, che “univa in sé elementi positivi ad altri decisamente negativi”, dobbiamo considerare che alle valenze negative già evidenziate, ne possiamo aggiungere altre. Partiamo da questo modo di dire che evoca le condizioni d’igiene, in senso lato, con cui facevano i conti i nostri contadini: “Chi mazza un pules de Ginee en ne mazza un centenee”, alludendo a pidocchi, pulci e cimici, tutti egualmente fastidiosi. Riallacciandosi alla nostra Gibiana, e limitando tra gli insetti citati i fastidiosi moscerini, che si facevano sentire soprattutto in estate, gli stessi erano ritenuti la punizione della Gibiana a chi, in occasione della sua ricorrenza, non l’aveva trattata come si deve. Per evitare la punizione si doveva lasciale un po’ di risotto con la salsiccia, che si era preparato per la ricorrenza. Si ricorda questa “variante” della Gibiana dei moschini, in una filastrocca “nonsense”

“La Giùbiana dei muschì

Quan le va la perd i fil

La perd i fil sul campanil

La Giùbiana dei muschì“

Abbiamo dato per scontato che tutti conoscano la Gibiana, ma forse non è così. Di cosa si tratta? Rifacendoci sempre ai nostri interlocutori, parlano di: “un fantoccio di paglia rivestito di stracci che veniva bruciato pubblicamente con un grande falò”.

Una Gibiana “ricercata” nel vestire, quella di diversi anni fa a Cantù

Da queste semplice annotazione ci sembra un poco difficile estrapolare elementi positivi, che possano caratterizzare la Gibiana, anche se si voglia considerare tali, i canti, gli sberleffi, i motti licenziosi, così come il fatto che si mangiasse risotto e salsiccia, considerati segni di fecondità l’uno e di abbondanza l’altro. Ci sembra più plausibile attribuire a queste esternazioni quel senso di giubilo derivato dallo scampato pericolo dell’inverno che si scaccia e si brucia, come tutte le negatività che si vogliono tenere lontane.

Abbiamo in precedenza parlato di come la Chiesa non si sia mai apertamente dimostrata ostile con questa festa, ripetiamo, d’innegabile origine pagana, anche se Franca Pirovano, vuole mostrare una diversa faccia della medaglia: “A me pare probabile che sia l’ultima manifestazione di una antica e positiva figura sacra precristiana, particolarmente legata al mondo femminile…la nostra Gibiana è stata in origine una figura che propiziava magicamente la fecondità, e come molte figure potenti aveva aspetti minacciosi che nel nuovo clima religioso cristiano sono diventati prevalenti.”

Da queste considerazioni, nel considerare la Gibiana allo stesso modo di una “strega”, la deriva è assicurata.

Ecco il campionario che ne esce: ” la sua “gamba rossa”, una calza imbottita di paglia, veniva nominata dalle mamme come uno spauracchio per i bambini poco giudiziosi, in alternativa all’uomo nero, al lupo cattivo e alla stroliga, la zingara, altra figura minacciosamente invocata dalle mamme. Per di più, la Gibiana, come le streghe, vola di notte sopra le case, per infilarsi nei camini e prendere la razione di risotto e salsiccia che i bambini hanno lasciato per lei accanto al camino.”

Dal vocabolario etimologico, metà anni Cinquanta del Novecento, di Angelico Prati, queste le definizioni, tutte sulla falsa riga appena proposta, Giubiana: «Milan. ant. Fantasma; riverbero; donna vile. Trent. zobiana “strega”, bresciano zobiana “sgualdrina”. Da gioebia (milan.), zobia gioebia (trent.) “giovedì”, giorno creduto delle streghe»

Continuando su questa, forse pericolosa fune d’equilibrio, per voce di Franca Pirovano aggiungiamo: ” il Migliorini spiega che il suffisso -ana, in seguito alla sopravvivenza di Diana presso le popolazioni romanze come fata o strega, ha prodotto molti nomi di significato analogo: dalla Giubbiana lombarda alla Gioebiana del Trentino alla Ainguana o Anguana bellunese o ladina.”

“Le Ainguane, o Agane, simili alla Gibiana ma con una “mitologia” più ricca e precisa, sono figure assai interessanti: nel folklore trentino sono ritenute creature miti e benigne oppure streghe grandi e brutte che abitano nei boschi e sui monti, ma intervengono nella vita domestica e contadina aiutando le massaie o custodendo i bambini. Solitamente il loro nome viene fatto derivare da acqua, quasi a significare “fate delle acque”. Tuttavia una diversa ipotesi, formulata dalla Meneghetti, le riconduce alle divinità celtiche Adganaae ricordate in un’iscrizione di Galliano (Como) insieme alle Matronae.”

Quindi a detta della Pirovano: ” l’aspetto stregonesco della Gibiana evidenza un progressivo decadimento: alle origini si doveva trattare di una figura benefica, oggetto semmai di timore (accentuando il quale, l’immagine si deforma e riduce l’ambivalenza a un’unica valenza: quella negativa)”.

Non mancano altre ipotesi sull’origine della Gibiana, ne raccontiamo una prima riferita alla località di Cantù, visto che di questa località il nostro informatore parla. Maria Adelaide Spreafico, ormai diversi anni fa scriveva:“…Giacomo Motta nel suo volume: Vicende storiche e aspetti della antica e nuova Cantù a proposito della sagra (della Gibiana) che si celebra ogni anno nella sua città. Si dice – scrive il Motta – che il rito si riallacci a processi per malefici e stregonerie e intenda perpetuare la fine tragica di una malefica strega, … Giubiana è una evidente corruzione e derivazione da “Gioviana” – Così il Motta, nella sua tesi indubbiamente suggestiva, si rifà ai Sacra loviana, le cerimonie religiose in onore di Giove che venivano celebrate a Galliano prima che fosse introdotto nel IV secolo il culto cristiano. E che il culto di Giove, Giunone e Minerva fosse vivo a Galliano in epoca romana ce lo possono testimoniare alcune iscrizioni e soprattutto il fatto che, sempre a Galliano, un certo Veginesiano Magellione innalzò un’ara per il culto specifico a Giove, un culto che fu portato avanti per alcuni secoli, fino a quando, cioè, le prime comunità cristiane, sorte nel territorio, distrussero i templi pagani.

“Come escludere – continua il Motta – che un fragile simulacro di Giove fosse dissolto tra le fiamme e che il rito si rinnovasse a testimonianza della nuova luce in cui si erano annullatele ultime tracce del culto pagano? Questa interpretazione può essere suggerita dal nome e dal giorno in cui il rito si compie…”

Una diversa ipotesi vuole scomodare il popolo dei Celti, che nel corso della loro espansione in Europa, occuparono nel IV secolo la Valle Padana. In seguito con l’arrivo dei romani quegli elementi che avevano caratterizzato il vivere quotidiano dei predecessori, rimasero vivi, come spesso accade, fondendosi poi con i nuovi costumi. Tale fenomeno è riscontrabile anche per la religione e molte divinità celto-romane lo confermano, restituendoci figure che erano la sintesi di altre, con attributi e funzioni simili, delle rispettive culture. Al contempo quando queste mescolanze, per mancanza delle figure speculari, di cui si è detto, non erano possibili, si è potuto documentare la sopravvivenza di divinità celtiche. Emblematico il caso delle, come indica la Pirovano: “Matres o Matronae, eredi della Terra Madre adorata sotto forma trina”, che appunto nei loro attributi di propiziatrici della fecondità e della fertilità, potevano essere state all’origine della Gibiana. Altrimenti la collocazione temporale alla fine di gennaio, coincideva con quelle scadenze tipiche della vita contadina, che affondano le loro radici nella notte dei tempi e a cui senz’altro i Celti, avevano dedicato riti specifici, che nel percorso storico, sopravvissero anche con l’arrivo del cristianesimo.

Il cerchio a questo punto si chiude, come già accennato in precedenza, nella trasfigurazione perseguita dalla Chiesa. E’ ancora Franca Pirovano a scrivere: “Quando poi non è stato possibile integrare nel cristianesimo, né cancellare, credenze e pratiche nate dagli antichi rituali di fertilità, la Chiesa le ha rese demoniache. La stregoneria ha origine in questo modo, secondo il Ginzburg: dalle sovrapposizioni operate da inquisitori e predicatori sulla religiosità contadina. La strega finisce col diventare l’autrice di tutti i mali che il contadino teme di più: temporali e siccità, malattie del bestiame e degli uomini; tanto che rappresenta a lungo l’incarnazione del negativo e un comodo capro espiatorio: il rogo che distrugge la strega libera dal male in maniera concreta l’intera comunità.”

Dobbiamo ancora, riferendoci alla stregoneria appena illustrata ed al suo momento centrale, il “sabba”, la peculiarità delle manifestazioni, anche esageratamente festose, che accompagnavano le fiamme del falò.

Fatte le debite proporzioni, si giustificava l’usanza, ieri senz’altro più di oggi. Così racconta la Pirovano: ” …per tutto il giorno le ragazze giravano per il paese con una mascherata sconcertante: una finta gobba (residuo forse di più completi travestimenti, o richiamo alla Gibiana, raffigurata ormai, nel contesto cristiano, come una vecchia grinzosa e gobba) e al collo una latta che percuotevano con un bastone; i ragazzi invece trascinavano rumorosamente per le strade latte vuote – chiaro il valore apotropaico di tutto questo baccano – cantando una specie di invito al banchetto:

E viva viva la Gibiana

un quart de luganiga

un quart de luganeghén

viva viva Giuanén.

(Viva viva la Gibiana/ un quarto di salsiccia/ un quarto di cotechino/ viva viva Giovannino).

Il falò realizzato quest’anno all’interno del Parco del Curone, con spirito “ecosostenibile”

fonte: www.lecconotizie.com

Si trattava di un pasto speciale, più abbondante del solito a base di cibi fissati per tradizione, come appunto il risotto e la salsiccia, (ricordiamo che non bisognava dimenticare il piatto da riservare alla Gibiana), accompagnati da buon vino rosso.

Sono oggi dunque forse i soli elementi esteriori, del cibo, delle bevande e del falò, bruciato nell’allegria generale, quanto resta della complessa festività, nello scorrere inesorabile del tempo e l’affermarsi di nuovi modelli e costumi, che giocoforza non hanno alcunché da condividere con la lontana civiltà contadina madre del rito della Gibiana.

Aspetti, località e storia della Brianza. "Ci sono paesaggi, siano essi città, luoghi deserti, paesaggi montani, o tratti costieri, che reclamano a gran voce una storia. Essi evocano le loro storie, si se le creano". Ecco che, come diceva Sebastiano Vassalli: "E’ una traccia che gli uomini, non tutti, si lasciano dietro, come le lumache si lasciano la bava, e che è il loro segno più tenace e incancellabile. Una traccia di parole, cioè di niente".