Quando Giulio Fumagalli acquistò il lago di Pusiano

L'operazione fu pensata per regolare la portata del Lambro e in tal modo fornire con continuità energia al suo opificio di Peregallo

di Paolo Cazzaniga

La filatura Fumagalli alla Fola di Peregallo, una nuova stagione dopo l’incendio

Nel 1876 Giulio Fumagalli, al tempo titolare dell’omonima filatura, intento nell’attività della ricostruzione del suo stabilimento, dopo il devastante incendio dell’anno prima, si convinse che le estreme variabilità che condizionavano, nei diversi periodi dell’anno, le portate del fiume Lambro, dove appunto erano impiantate le sue attività tessili, andavano in qualche modo controllate. L’operazione si sarebbe configurata attraverso una regimentazione delle acque, che doveva interessare il corso del fiume partendo, se non proprio dalle sue sorgenti, decisamente molto più a nord di Peregallo, dove era dislocata la storica “Fola”. Il luogo prescelto si identificava con il lago di Pusiano.

Il Cotonificio Fumagalli nel 1910

Il bacino lacustre, da cui esce il Lambro, anche nei periodi di secca, risultava un serbatoio d’acqua non trascurabile e fu per questo motivo che anni prima l’avvocato Luigi Diotti, aveva pensato di sfruttare tale risorsa. Per attuare il suo progetto, datato 1793, ideò e fu finalmente operativo solo nel 1812, un emissario artificiale del lago di Pusiano per regimentare le piene e disciplinare il flusso delle acque del fiume Lambro, il manufatto prese il nome di “Cavo Diotti”.

La nascita del consorzio

Giulio Fumagalli, si fece dunque promotore di un consorzio, tra gli utenti che sfruttavano il fiume per le loro attività industriali, nella convinzione che una volta diventati proprietari del sistema “lago-cavo”, cosa che avvenne nel 1877, avrebbero potuto finalmente regolarizzare il corso del Lambro, a vantaggio delle loro imprese. Per la cifra di 224.000 lire Fumagalli acquistò il bacino lacustre e il cavo dal comune di Bosisio Parini. Il consorzio, diventato società, gestirà, con grandi vantaggi il lago e il Cavo Diotti fino al 1922, anno in cui le “acque” diventarono di fatto proprietà del demanio. In tempi recenti il manufatto, ormai non più necessario per gli utilizzi industriali per cui fu concepito, ha trovato una nuova collocazione strategica nel controllo delle alluvioni, che negli ultimi anni sono diventate sempre più frequenti. L’opera idraulica del Cavo Diotti è stata ristrutturata nel 2016.

Da: “Il Mulino Colombo e il fiume Lambro” pubblicato da Il Melograno Editore nel 1997

L’idea per la formazione di una società tra tutti gli utenti del Lambro, prese corpo e si costituì ufficialmente il 19 settembre 1876, con sede in Monza, sotto la presidenza di Giulio Fumagalli. Il fine ultimo era di “rendere regolare e perenne il corso d’acqua del fiume Lambro”; unico mezzo possibile era attingere al serbatoio naturale del lago di Pusiano, diventandone proprietari. Ritornava così d’attualità il cavo Diotti. Non tutti capirono l’importanza della cosa e che il costo dell’operazione tenne lontano chi non aveva adeguate disponibilità finanziarie; ma molti vi aderirono subito ed altri si aggiunsero in seguito.

Dall’atto costitutivo della Società, denominata ufficialmente “Società dei Proprietari del Lago di Pusiano ed annessi”, ma correntemente indicata come “Società dei Lambristi”, è possibile ricavare il nome dei primi 20 soci², per la maggior parte residenti in Monza, “colla definizione delle quote ad ognuno spettanti nella proporzione di 100 carature”. La quota da versare per ogni caratura fu stabilita in 1.000 lire.

Il primo atto importante della Società fu dunque l’acquisto del lago di Pusiano.

Il lago di Pusiano

Questo era diventato nel 1867 proprietà del Comune di Bosisio, che, assieme al lago, aveva comperato anche l’Isola dei Cipressi, la casa detta della Darsena, il Pescherino, il Casino della Chiavica (la casa del custode sul cavo Diotti), la Casa dei Pescatori, con i diritti di pesca e di navigazione e la facoltà di mantenere sul lago una barca per il trasporto dei passeggeri e una per il trasporto della sabbia e della ghiaia prelevata alla foce del Lambrone. La Società dei Lambristi, rappresentata dal presidente Fumagalli, acquistò il lago il 3 gennaio 1877, per la somma di 224.000 lire, dopo che un’asta pubblica, tenuta il 16 marzo 1874 negli uffici del Comune di Bosisìo, era stata invalidata, perché l’acquirente risultava un consigliere dello stesso Comune, privo di autorizzazione prefettizia.

Il tentativo fallito nel 1874

L’operazione di Giulio Fumagalli portata a termine nel 1877, quando le difficoltà finanziarie indussero il Comune di Bosisio, con atto del 3 gennaio 1877, a cedere il lago, riservandosi il diritto di avere e tenere sullo specchio d’acqua due barche, una per il trasporto di ghiaia, sabbia e ciottoli del torrente Lambrone, l’altra per il trasporto degli abitanti del comune, aveva avuto un precedente. Lo stesso Fumagalli aveva già cercato di acquistare il lago nel 1874, quando il bacino era stato messo all’asta, sempre dal Comune di Bosisio. La vicenda vide infine intervenire nel novembre dello stesso anno il “Consiglio di Stato”, che decretò nulla l’asta. Vediamo i termini con cui si svolse l’incanto, per renderci conto che gli “azzeccagarbugli” hanno sempre avuto e purtroppo ancora hanno lunga vita. L’asta si era svolta il 16 marzo del 1874 e Giulio Fumagalli aveva offerto la cifra di 155.000 lire aggiudicandosi la proprietà del lago. A questo punto Egidio Gavazzi, che ricopriva la carica di Consigliere Comunale, a Bosisio, rispettando i termini e le modalità stabilite per l’asta, la faceva riaprire alzando l’offerta e a schede segrete il giorno 27 aprile con 188.700 lire risultava il nuovo vincitore. Il Fumagalli non demordeva e si rivolgeva al Prefetto di Como affinché intervenisse invocando il palese conflitto d’interessi del Gavazzi, tra la carica ricoperta nel comune di Bosisio, e lo stesso soggetto che vendeva il lago. Con decreto prefettizio del 1 luglio l’asta era annullata. Non contento il Gavazzi faceva ricorso al Consiglio di Stato, contestando, tra l’altro, la tempistica del decreto prefettizio, oltre i termini di legge. Così nella più assoluta “salomonicità” lo Stato dava torto al prefetto e al Gavazzi, confermando il conflitto d’interessi di quest’ultimo e l’errata tempistica del Prefetto. Tutta la procedura risultava invalidata e a Giulio Fumagalli, non restava che attendere tempi migliori, che come abbiamo visto, arriveranno qualche anno dopo.

Qualche dubbio sul “venditore” del lago, poi le paventate conseguenze ambientali e un approfondimento storico-giuridico sui diritti dei nuovi proprietari

Che fosse stato il comune di Bosisio a cedere al consorzio il lago di Pusiano è in qualche modo messo in discussione dalle parole di Giuseppe Gadda¹ che sul finire di quel 1877 sul “Giornale degli Ingegneri e degli Architetti di Milano” affronta le prospettive sulla regimentazione delle acque del Lambro, dopo l’acquisto del lago di Pusiano da parte del Consorzio, ampliando poi il discorso sui disagi che il territorio potrebbe subire, per terminare definendo i limiti giuridici a cui i nuovi proprietari dovranno misurarsi.

A chi attribuire la vendita del lago

Giuseppe Gadda introduce la sua relazione con queste parole:

“Nei Comunelli che stanno intorno al Lago di Pusiano appena si diffuse nello scorso autunno la voce che il Sig. Cav. Egidio Gavazzi, avesse ceduto la proprietà del Lago, da esso acquistato dal Comune di Bosisio, ad alcuni utenti del fiume Lambro riunitisi in associazione per effettuare tale compera, si disse subito che lo scopo di un tale contratto, che importava un prezzo sproporzionato alla rendita di cui è suscettibile il Lago compresa l’isola e le spiaggia che circondano il bacino, fosse quello di usufruire le acque col regolarne la loro defluenza nel Lambro, chiudendo l’emissario naturale e attivando il cavo ideato dall’Avv. Luigi Diotti fino dal 1793, ed eseguito per Decreto 17 Gennaio 1800 di Eugenio Napoleone Viceré d’ Italia.”

Senza una risposta univoca, su chi avesse ceduto il lago, affrontiamo le problematiche aperte dall’acquisto e delle molteplici criticità sollevate da più parti di cui il Gadda cerca d’indagare e dare risposte.

Le paventate conseguenze ambientali

Tra i perplessi, gente comune e qualche Amministrazione Comunale che chiedono lumi al Gadda. Era diritto, del proprietario del Lago, eseguire opere atte a modificare le condizioni idrauliche ed igieniche del territorio? L’ipotesi che i terreni, prossimi al lago e sotto il livello dello stesso, a seguito della funzione di “polmone” del bacino d’acqua, per regolare il livello del Lambro, e dunque soggetti ad una intermittente invasione delle acque, le quali, venendo poi gradatamente a ritirarsi, lasciati i terreni, umidi e paludosi, potessero influire sulle condizioni igieniche del luogo.

Non risultò facile per il Gadda fornire un giudizio assoluto sopra di una tale domanda. Si accordò per sviluppare due indagini: “L’una di fatto: conoscere quale fosse il progetto degli acquirenti del Lago, e quali lavori intendessero eseguire per mandarlo ad esecuzione: l’altra indagine era quella del diritto.”

Il Gadda, per il primo quesito, immediatamente deve ammettere: “che sulle intenzioni dei proprietari non pare che finora i nuovi proprietari del Lago di Pusiano abbiano stabilito con chiarezza quale debba essere il loro programma.” Tuttavia non dispera che la sua indagine, che sarà pubblica, possa indirizzare ad interventi mirati e oculati, i nuovi proprietari.

Passa poi al secondo quesito, per stabilire l’aspetto giuridico (diritti e doveri) degli acquirenti del Lago di Pusiano, verso più soggetti: lo Stato, a cui appartengono i fiumi e a cui è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche, a cui si aggiungono i molti utenti del Lambro, privati proprietari che hanno stabili prossimi al Lago e che fruiscono o sopportano rispettivamente delle servitù, oltre a questi “utenti”, veri e propri, si aggiungono le popolazioni che abitano la zona del lago e sono direttamente interessati alle condizioni igieniche del luogo

Lo stato di fatto del Lambro

Punto fermo per l’indagine lo “stato di fatto” in quel momento, che viene così fotografato:

“Il Lambro è un fiume che ha maggiore importanza industriale di quello che il volume delle sue acque e la sua lunghezza farebbero argomentare. In nessuna parte esso è navigabile ad eccezione di una tratta di circa 4 chilometri compresa fra il ponte Mariotto e il suo sbocco in Po, e il suo corso misurato dal punto in cui assume realmente il carattere di Fiume (Ponte Nuovo) alla sua foce io Po dopo Sant’Angelo segna soltanto 100 chilometri circa. Le sue prime scaturigini sono nei Monti della Valassina ad una elevazione sul livello del mare di soli 1700 piedi o poco più. Questa circostanza non lo rende pericoloso per irrompenti piene che lo squaglio delle nevi rovesciano nei nostri fiumi, i quali scendono dalle più elevate catene delle Alpi.

Il Lambro ha molti affluenti, ma il più importante fra questi è appunto l’emissario del Lago di Pusiano. In questo bacino si raccolgono tutte le acque che scorrono dai Monti sovrastanti, fra cui le principali sono il Lambro stesso che superiormente al Lago ha il nome di Lambrone, il torrente Boa, e lo scaricatore che scende dal Lago del Segrino in alto entro la valle elevata che formano i Monti di Canzo. Il Lago di Pusiano è inoltre alimentato da proprie sorgive le quali devono avere una certa importanza, essendo dimostrato che in tempo di siccità il deflusso delle acque del Lago per il suo emissario naturale, supera di assai il magro volume che vi si immette, senza che questa differenza produca un proporzionale abbassamento nel pelo dell’acqua entro il bacino. Queste condizioni si riconoscevano tali sino dai tempi di Plinio che descrivendo l’Eupili da cui diceva avere origine il Lambro accennava alle sue limpide sorgenti.

Un affluente del fiume Lambro di poco inferiore per importanza a quello del Lago di Pusiano, è l’emissario del Lago di Alserio che si unisce al primo subito al di sotto del Ponte Nuovo.

Gli altri influenti del Lambro che hanno poca importanza, numerandoli seguendo il corso del fiume sono:

I piccoli torrentelli a sinistra denominati:

La Bevera a valle di Mojana presso il molino di Roggero.

Il Brovadolo di fronte a Carate.

La Brovada che entra nel fiume dopo il ponte d’Albiate.

La Valle del Gernetto presso Canonica.

La Molgora nel recinto del Parco di Monza.

Il Lambro meridionale che è formato dallo scaricatore del Canale Naviglio Grande, vicino a San Cristoforo poco fuori di Milano, e che si getta nel Lambro nelle vicinanze di Sant’Angelo.

Moltissimi colatori di minor conto e che richiamano solo qualche attenzione nei momenti di straordinarie piogge.

Vi sono poi alcune acque private che entrano nel Lambro, il quale le convoglia colle proprie e quindi, in forza di antiche speciali concessioni le restituisce ai proprietari nelle località ove vanno utilizzate per usi agricoli o per altre industrie. Le principali concessioni che hanno un simile carattere sono:

1° La Roggia Gallarana che è formata di acque raccolte in un canale artefatto al Nord del Lago di Pusiano che entra nell’emissario di questo Lago e che viene estratta a San Fiorano, conservando lo stesso nome di Roggia Gallarana.

2° La Roggia Ghiringhella che raccoglie varie sorgenti fra Incino e Ponte-Nuovo, entra nell’emissario del Lago di Alserio e sorte dal Lambro vicino al Gernetto conservando l’originaria sua denominazione.

3° Diverse acque raccolte con alcuni canali manufatti nei territori di Merone, Camisasca, Lambrugo, Nibionno, Inverigo, Villa-Romanò, e che vanno nel Lambro con otto bocche; tutte opere eseguite nel 1700 dall’Arciduca Ferdinando d’Austria, Governatore di Milano e mantenute dall’Amministrazione Reale del Parco di Monza. Queste acque escono dal Lambro raccolte in un solo canale a Sovico detto del Principe ed entrano nel R. Parco di Monza a cui servono, e ciò in forza. di un Decreto di Maria Teresa, 20 Gennaio 1780.

Oltre le suaccennate Rogge che si costituiscono con acque proprie , ne vengono estratte nel tratto al di sotto di Sovico fino al Naviglio, altre undici che si denominano:

Roggia del Parco col Bocchello dei frati, a destra, corso d’acqua; Manganella, a sinistra ;

Rizzarda, a sinistra;

San Vittore, a sinistra;

Lupa, a sinistra ;

San Lorenzo o Gasletto, a destra;

Malnido, a sinistra;

Bocca da Sesto, a destra;

Bocca Faccione a sinistra;

Bocca Biraga, a sinistra;

Roggione detto dell’Abbazia, a sinistra.

Dal Naviglio a Melegnano si estraggono dal Fiume altre undici Rogge, sei a sinistra e cinque a destra, fra le quali è importante quella per la ex polveriera di Lambrate ora opificio per macine da grano.

Queste estrazioni hanno tutte luogo a bocca libera, e la competenza relativa è moderata solo dalla cresta della Levata e dalla soglia dell’edificio di estrazione. Non è quindi possibile determinare la portata di alcuna Roggia che riesce variabile secondo il pelo d’acqua nel fiume. La sola Roggia Gallarana ha una competenza di estrazione misurata in relazione alla sua immissione, e le due Rogge del Principe a Sovico, e la Ghiringhella hanno le bocche modellate.

Oltre alle Rogge indicate vi sono altre 26 piccole bocche per uso di irrigazione di importanza assai minore che si dicono Chiuse perché serrate con incastri in legno, che vengono aperti solo in determinati giorni ed ore generalmente ad ogni vigilia di festa per ore 24. Anche queste bocche non sono modellate e misurano la loro competenza dal livello della soglia.”

Usi agricoli ed industriali

Giuseppe Gadda illustra gli usi agricoli e industriali del Lambro:

“I terreni che risultano irrigati dalle acque delle Roggia indicate, e dalle bocche chiuse sarebbero approssimativamente pertiche milanesi 15000, che corrispondono all’incirca ad ettari 1000, avvertendosi però che tale irrigazione è pressoché solo estiva, interpolata per i prati ed eventuale per i campi a grano.

Dal Ponte-Nuovo al Naviglio della Martesana si hanno 57 opifici industriali, fra i quali sei lavoreri di seta, cinque filature di cotone, due cartiere, due per manifattura di capelli e il resto molini con macine di grano o molazze. Hanno una importanza specialissima per la grandiosità del lavorerio, e per la perfezione dei meccanismi gli Stabilimenti Serici del signor Zafìro Isacco al Maglio di Merone, e quello del signor E. Mayer a Briosco, e le filature e tessiture di cotone dei signor Krum a Carate e del signor Fumagalli a Lesmo. Alcuni opifici poi hanno rodigini che appartengono separatamente a diversi proprietari.

Le acque del Lambro entrano nei canali che animano gli opifìci mediante levate o sostegni che attraversano il fiume per l’intero letto, e ritornano subito nell’alveo. Alcuni di questi canali però hanno piccole diramazioni che servono ad irrigazione.

In complesso è assai maggiore l’importanza del fiume Lambro rispetto agli usi industriali, che agli usi agricoli.”

La descrizione del lago di Pusiano

É ora la volta di conoscere gli aspetti tecnici e storici sul lago di Pusiano:

“Il Lago di Pusiano, come tosto rilevasi, costituisce il principalissimo serbatoio di acque che alimenta il Lambro. Esso ha un bacino di circa 534 ettari quadrati che presenta una forma pressoché ovale, avente il diametro maggiore da Nord-Est a Sud-Ovest di metri 3000 ed il minore di metri 2200, col perimetro di circa metri 10 400. Questa superficie del Lago non era censita, meno un’ isoletta verso ponente di Ettari 10 circa, che portava un estimo di Scudi 137, 44. Nel nuovo censo, qualificato per Lago da pesca, venne attribuito per appezzamenti al territorio di sette Comuni e gli fu dato un estimo complessivo di L. 3630, 72 di rendita censuaria.

Una lunga storia

Questo Lago fu sempre considerato come proprietà privata. Prima del 1600 era posseduto dal Capitolo della Chiesa di San Giovanni di Monza, che lo vendette con Istrumento 5 Giugno 1580, rogito Notaio Pietro Scotti, riservandosi di usare le acque che defluiscono dal Lago vicino al Ponte Nuovo per un emissario naturale, in quella quantità che veniva fino d’allora estratta dal Lambro a sinistra inferiormente a Monza e che alimenta anche oggi la. Roggia Molina che va ad irrigare i beni di Occhiate e Malnido, già di proprietà di quel Capitolo, e che passarono in mani private in seguito alle vicende politiche di Lombardia del 1796. Fu per la conservazione del diritto di usare quelle acque che il Capitolo di San Giovanni pose una soglia detta Pietra di San Giovanni, che ne regolava il loro ingresso nell’emissario, e fino a quel punto si operarono sempre da esso e dai suoi aventi causa gli espurghi dell’alveo.

Il progetto di sostituire a questo emissario naturale del Lago un canale artificiale con cui regolare mediante paratoie l’uscita delle acque risale al 1793, ed è dovuto all’Avvocato Luigi Diotti, lo stesso che aveva derivato un canale dalle acque dell’Olona e che animato dal successo di quello, si pose con ardore a promuovere quest’opera idraulica sul Lambro e seppe persuaderne della opportunità il Marchese Mollo, in allora proprietario del Lago di Pusiano, che lo aveva acquistato con Istrumento 2 Aprile 1765, rogito Dott. Vincenzo Del Majno. Fra questo proprietario del Lago e l’Avvocato Diotti si stipularono due scritture, 13 e 16 Settembre 1793, colle quali si conveniva che il Diotti eseguirebbe l’opera progettata mediante determinati corrispettivi che erano fondati sugli utili che dovevano derivare dall’aumento delle acque in Lambro; utili che secondo le loro previsioni dovevano essere assai rilevanti. In seguito pare che fossero fra loro insorte gravi divergenze perché non si rileva che abbia avuto luogo alcuna pratica per la esecuzione, ed invece le parti addivennero ad una nuova scrittura 17 Ottobre 1797, la quale fa riferimento ad una Relazione tecnica dell’Ing. Paolo Ripamonti Carpano in data 15 Ottobre 1797. Tutte queste scritture si trovano inserite nell’Istrumento 27 Settembre 1805, rogito Dott. Giorgio De Castilia, con cui gli eredi Mollo vendettero il Lago coi beni in Pusiano a Don Gerolamo D’Adda. In tale Istrumento venne imposto all’acquirente l’obbligo di mantenere la convenzione Diotti.

Stipulata la suddetta scrittura, 17 Ottobre 1797, erano state avviate le pratiche amministrative per ottenere la Autorizzazione Governativa ad eseguire l’opera progettata, e il 6 Fruttidoro Anno VI ( 23 Agosto 1798 ) un avviso del Ministero dell’Interno, provocava tutti gli utenti ed interessati nel Lago di Pusiano e nel fiume Lambro a presentare nel perentorio termine di sei decadi i rilievi e le obbiezioni che credessero notare nel progetto Diotti, che per poter essere da loro preso in esame veniva depositato presso quel Ministero.

In seguito alle eccezioni che dietro quella diffida gli utenti del Lambro sollevarono, il Governo con Decisione 8 Vendemmiale Anno IX, N. 231, rimetteva l’affare ai Tribunali Giudiziari.

L’ esito della causa riconobbe fondata la opposizione degli utenti Lambristi, essendosi dichiarato con sentenza 16 Novembre 1804, della Pretura di Milano, non essere lecito ai cittadini Mollo e Diotti intraprendere le opere del progetto se prima non veniva determinata l’acqua dovuta agli utenti, e data garanzia per la ripristinazione nel caso di sinistro esito dell’opera e per la rifusione d’ogni danno a loro attribuibile dalla medesima da determinarsi, e quanto alla somma e quanto alla durata nelle vie regolari, e dietro il giudizio e la Relazione de’ Periti da eleggersi nelle dovute forme ecc..

Non risulta che tale sentenza sia stata appellata e quanto è certo si è, che né il Diotti né il proprietario del Lago misero allora mano ad alcun lavoro.

Nel 1808 il Viceré Eugenio Napoleone intento a migliorare ed abbellire la Villa e il Parco di Monza fece esaminare quel progetto dalla Direzione d’Acque e Strade che lo giudicò assai utile per aumentare la dotazione d’acqua a quella proprietà della Corona. L’Ingegnere dei R.R. possessi Giudici che venne pure sentito, ritenne che potrebbero per quei beni bastare dieci oncie d’acqua, e giudicando che da quella sistemazione l’aumento nel Lambro sarebbe stato di una quantità assai maggiore, ne deduceva che colla vendita dell’acqua, si avrebbe potuto ricavare un reddito rilevante per il Demanio. La consulta di Stato in base a questi voti tecnici fece al Viceré le seguenti proposte : 1° acquistare il Lago di Pusiano col palazzo e terreni annessi; 2° eseguire per la Corona, a spese dello stato, il progetto del nuovo emissario chiudendone l’antico; 3° determinare col mezzo della Direzione d”Acque e Strade le competenze degli utenti del Lambro; 4° tacitare la indennità pretesa dall’Avvocato Diotti. Il Viceré con ordinanza, 17 Gennaio l809, approvò tali proposte.

Fu facile acquistare il Lago e i beni annessi e mettere mano alle opere del progetto. Infatti con Istrumento 11 Marzo 1811, Don Gerolamo D’Adda vendeva quelle proprietà alla Cassa di Ammortizzazione che la costituiva come appannaggio alla Corona per uso del Viceré. E in quello stesso anno 1811 veniva eseguita l’opera del nuovo emissario con fondo straordinario della Direzione di Acque e Strade, sopra progetto di dettaglio dell’Ingegnere Carlo Parea. Restavano le altre due condizioni a compiersi; l’una determinare le competenze dei singoli utenti del Lambro; l’altra indennizzare il Diotti. Ma divenuto il Lago proprietà della Corona, ed eseguito l’emissario nuovo, non fu possibile superare le eccezioni degli utenti del Lambro, né tacitare le pretese del Diotti per le ragioni derivanti al medesimo dalle convenzioni col Marchese Mollo, assunte dagli aventi causa da questi. Si fecero molti tentativi dalla pubblica Amministrazione sia per le vie officiali che officiose, ma riuscirono tutti infruttuosi. Le misure d’acqua che gli utenti reclamarono furono eccessive, e fra loro stessi poi emerse una grande discrepanza di viste e collisioni di interesse. Quanto al Diotti il premio che egli chiedeva per il diritto derivatogli dal suo progetto saliva ad una misura tanto eccessiva che dopo alcune pratiche non vi si pensò più. Pare che egli chiedesse L. 700000, e pare anche che si giungesse ad offrirglisi la ragguardevole somma di L. 74000! Così l’emissario nuovo costruito colla spesa di oltre Italiane L. 100000 rimase inoperoso, per non essersi curato di previamente assicurare mediante opportuni concordati cogli aventi interesse la possibilità della sua attuazione ed ogni progetto poi cadde definitivamente colla caduta del Regno d’ Italia.

Venuta la dominazione Austriaca in Lombardia, il nuovo Governo con atto di buona amministrazione pensò a compiere la sistemazione del Lambro superiore (Lambrone) e a ritornare alla privata proprietà il Lago.

Con Istrumento 1 Ottobre 1831, rog. Notaio Giudici la Ditta Pietro e Fratelli Marietti, acquistò dal Demanio il Lago di Pusiano col nuovo emissario, essendo essa riuscita deliberataria alla pubblica asta. L’Art. 16 del capitolato di vendita da il diritto all’acquirente sulle acque del Lago come è posseduto dallo Stato e come pervenne da’ suoi datori: e l’Art. 17 impone al compratore l’obbligo di tener sollevata l’Amministrazione del Demanio venditrice dalle pretese Diotti. Lo scopo della Ditta Marietti nell’acquisto del Lago era evidentemente di trar partito dall’emissario nuovo, lusingandosi di realizzare quegli utili che aveva il Diotti ideato, e che già avevano sedotta l’Amministrazione dei beni della Corona durante il Governo del Viceré Eugenio Napoleone.

Infatti nel 1834 la Ditta Pietro e Fratelli Marietti proprietaria del Lago tentò di attivare il nuovo emissario dando improvvisamente corso alle acque per il canale Diotti e chiudendo l’antico. Ne derivarono da questo fatto molti danni agli utenti del Lambro impreparati a ricevere la maggiore quantità di acqua emessa, e da ciò azioni possessorie e giudizi di merito, sia coi proprietari dei molini sull’emissario vecchio, che rimanevano senz’acqua, sia coi possessori dei beni di Occhiate, Malnido e Baraggiola successi al Capitolo di San Giovanni di Monza. Apertosi poi il Concorso dei creditori verso la Ditta Pietro e Fratelli Marietti nel 23 Gennajo 1838, la petizione dei proprietari dei detti beni venne insinuata. In esito a quel Giudizio fu riconosciuto il diritto di questi utenti del Lambro ad opporsi a qualunque modificazione nell’uscita delle acque per l’antico emissario naturale. (Sentenza definitiva del Tribunale di Milano 15 Luglio 1851, N. 384 e 3775-5. e della Corte d’ Appello 13 Dicembre 1851, N. 15110).

Le conclusioni della relazione di Giuseppe Gadda

Nell’illustrare le sue conclusioni, argomentate alla luce delle controverse vicende dai soggetti coinvolti dai danni procurati, dopo l’improvvida apertura del cavo Diotti, dai fratelli Marietti, proprietari del lago a partire dal 1834 il, Gadda fissa queste premesse:

“Tutto ciò che si venne esponendo si riferisce ai rapporti di diritto privato fra gli utenti del Lambro ed il proprietario del Lago di Pusiano, poiché anche la parte che abbiamo fatto rilevare avervi presa la Amministrazione Pubblica, contempla questa quale proprietaria del Lago bene patrimoniale dello Stato. Il fiume Lambro invece costituisce un Demanio pubblico.”

“Riesce quindi evidente che gli acquirenti del Lago di Pusiano, sia vogliano agire quali utenti nel Lambro, sia quali privati proprietari nel Lago, non possono eseguire opere che modifichino il deflusso libero delle acque, senza ottenerne previamente l’autorizzazione dal Governo.”

Una matassa difficile da dipanare

La dissertazione prosegue ora, stabilita la diretta responsabilità dell’Amministrazione Pubblica sulle acque, se la stessa una volta chiamata in causa, possa e debba procedere nella sistemazione del Lambro e regolare la emissione delle acque dal Lago di Pusiano.

Prima ancora di dare una risposta in tal senso, si evidenzia la difficoltà di perseguire tale obbiettivo, a causa delle resistenze nel comporre in un accordo le divergenti pretese dei possessori dei diritti di acqua del fiume e del lago, che si trovano in collisione di interessi fra loro. Da un punto di vista pratico risulta non semplice determinare le quantità e le modalità d’uso dell’acqua da parte di ogni soggetto coinvolto, dovendo, tra l’altro, misurarsi con un fiume con una portata d’acqua assai variabile, e che spesso è minima. Arcinote le moltissime liti che sorgevano tra gli interessati per contendersi l’uso delle acque. La soluzione dirigerebbe all’istituzione di un Consorzio, con norme prestabilite per governare l’uso delle acque nell’interesse comune industriale ed agricolo. Preso atto dell’impossibilità, secondo le leggi vigenti, di formare un simile consorzio, non resta, a detta del Gadda, di escludere qualsiasi intervento pubblico nel procedere con le sistemazioni idrauliche del fiume e del lago, che potrebbero solo aumentare il carico delle dispute.

Una via d’uscita

Per uscire da questa evidente impasse il relatore cerca di suggerire una nuova ipotesi che così argomenta:

“Convinti che dalla sistemazione di questo fiume ne possa derivare un vero aumento nella forza costante utilizzabile per le industrie, e convinti che gli abusi nel godimento delle acque, mentre nuocciono alla generalità, sono poi la base e il fomite (ragione primaria) delle difficoltà maggiori che si oppongono a quest’opera, cosi crediamo che la stessa opposizione e le difficoltà prevedibili devono animarci a trovarvi una soluzione, perché sono una prova della necessità ed urgenza di far cessare l’uso disordinato delle acque.

A tale intento noi non vediamo altra via sicura che quella di dichiarare per legge, obbligatorio il Consorzio degli utenti del Lambro per la sistemazione del fiume e relativa manutenzione in base ad un progetto tecnico e finanziario. L’iniziativa di tale procedimento dovrebbe prendersi da quegli interessati che hanno fede nell’opportunità di quest’opera. Gli acquirenti del lago di Pusiano che hanno con tale compera mostrato di sentire l’importanza di una sistemazione del fiume, dovrebbero procedere allo studio di tale progetto concreto, che sottoposto alla approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici potrebbe trovare favorevole accoglienza quando abbia tenuto il debito conto dei vari interessi, sia pubblici che privati che si collegano al regime del fiume ed all’uso delle sue acque. Sulla base di uno studio approvato riconosciuta la utilità di quest’opera si potrà facilmente ottenere che il Governo chieda con legge la formazione obbligatoria del Consorzio del Lambro per l’esecuzione e la manutenzione del progetto di sistemazione dichiarandolo di pubblica utilità.”

e ancora:

“Noi facciamo voti che il nucleo di interessati che ebbe il lodevole pensiero di fare acquisto del Lago per farne il serbatoio delle acque del Lambro non si arresti a questo primo passo, ma si metta confidente sulla via che gli abbiamo tracciata, la sola a nostro avviso che possa condurre a compimento la bene iniziata impresa.”

Conseguenze ambientali e salubrità delle zone limitrofe al lago di Pusiano

Rimaneva da affrontare un ultimo quesito, che era stato alla base di tutto quanto finora esposto. Cosa ne sarebbe stato della salubrità delle zone prossime al lago, rese per un certo periodo umide e paludose? La risposta non poteva essere assoluta, anche se tutto sommato, le conseguenze potevano essere mitigate se non del tutto evitate.

Appena qualche anno dopo la relazione Gadda, che aveva illustrato la nuova stagione di progressi e paventato le possibile negative conseguenze che avrebbero interessato il lago di Pusiano, il pittore Giovanni Segantini, nel 1886, con il quadro “Ave Maria a trasbordo”, ispirato dalle amenità dello stesso lago, fissa sulla tela: “il momento fiabesco della tranquillità vespertina e della pace della natura…”. La vita del lago e dei suoi abitanti non ne aveva risentito.

La conclusione

Si suppone che i terreni soggetti all’intermittente invasione delle acque, produrranno danni limitati anche in funzione dell’esiguità, sia estensiva che di valore di tali terreni. Rimane ora da valutare se durante i periodi di graduale abbassamento dell’acqua, le conseguenti evaporazioni possano inquinare l’aria a danno dei paesi interessati. Tale pericolo è in effetti all’origine della richiesta di valutazione per cui il Gadda sta operando.

Il pericolo paventato è la malaria che può essere favorita da una forte azione del sole sul suolo umido e palustre, la quale fa fermentare le sostanze vegetali ed animali divenute putride nell’acqua. Si sottolinea come il pericolo, temuto per le terre inondate lungo le sponde del Lago di Pusiano, possa essere tanto più fondato in funzione del fatto che questi terreni andrebbero a prosciugarsi nel periodo della magra, ossia nell’estate, che è appunto la stagione in cui le evaporazioni sono più nocive.

Il Gadda invita il Governo affinché faccia studiare da persone competenti la situazione, sia per ridurre i timori, sia per indirizzare il Consorzio degli interessati all’esecuzione di quei provvedimenti che la scienza saprà suggerire. Il Gadda consiglia di preparare i terreni con opere di drenaggio o di scoli artificiali per il prosciugamento sicuro e rapido dei terreni soggetti ad inondazione, sottraendoli così alle evaporazioni insalubri. La sua chiusura in queste parole:

“Noi concludiamo coll’esprimere la viva fiducia che le difficoltà create, sia dalla collisione degli interessi, sia dalle condizioni naturali del suolo, saranno superate, e che un progetto, che risponda ad un desiderio antico, potrà ora condursi a compimento per il progresso delle industrie, le quali se presentano un interesse generale, ne hanno poi uno grandissimo speciale ai nostri territori della Brianza che, densi di popolazione, sentono il bisogno di accrescere la produzione per aumentare le fonti del lavoro e del guadagno. Quando il buon volere dei principali industrianti, e la tutela intelligente del Governo, concorrano in un proposito comune, non è possibile che ne venga meno il suo definitivo trionfo.”

I successivi passi del Consorzio

Non conosciamo nel dettaglio quali provvedimenti fossero stati assunti dopo la relazione di Giuseppe Gadda e neppure se tale interessante disamina sia stata tenuta in considerazione. Ancora dalla pubblicazione: “Il Mulino Colombo e il fiume Lambro”, il seguito della ricostruzione degli avvenimenti.

Da: “Il Mulino Colombo e il fiume Lambro” pubblicato da Il Melograno Editore nel 1997

Il passo successivo fu la richiesta di riattivazione del cavo Diotti. Il progetto, predisposto dall’ing. Michele Maggi, fu sottoposto all’approvazione della Prefettura di Como nel 1878 e prevedeva anche la contemporanea risistemazione della Pietra di San Giovanni³ sull’emissario naturale del lago. Proprio questa fu la novità. La “Pietra” era ormai andata in disuso, ma, ora che il Lambrone, debitamente incanalato, versava maggior quantità d’acqua nel lago e toglieva ragioni alle opposizioni dei paesi rivieraschi contro l’operazione di riapertura del canale artificiale, si rendeva necessario rimettere in efficienza la Pietra di San Giovanni, perché potesse garantire un regolare deflusso dell’acqua anche dal cosiddetto “andito”, su cui avanzavano diritti, sia i proprietari dei beni di Occhiate, Malnido e Baraggiola, subentrati nel possesso al Capitolo dei Canonici di San Giovanni Battista di Monza, sia i molinari di Stallo in Merone. Fu difficile superare le opposizioni, ma alla fine ci si riuscì, stipulando opportune convenzioni con gli interessati, prima fra tutti con la contessa Rasini Anguissola di Merone, proprietaria del mulino Grotta.

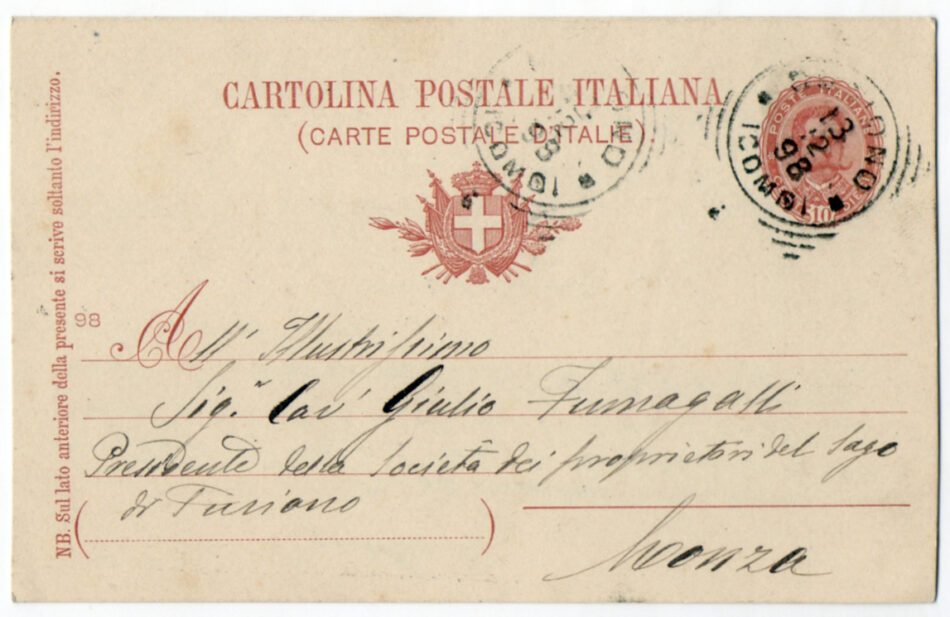

La cartolina postale indirizzata, nel 1898 al Giulio Fumagalli nella sua veste di “Presidente della Società dei proprietari del lago di Pusiano”

Nel 1880 venne emanato il decreto ministeriale che concedeva la riapertura del cavo Diotti. Finalmente la lunga vicenda, protrattasi per quasi un secolo, giungeva a conclusione, e le acque del canale, arricchendo il Lambro e dando regolarità al suo regime, fecero in tempo a sostenere l’ultimo sviluppo dei mulini e dei torchi e a dare impulso alle nuove manifatture, che ormai sorgevano numerose, prima che il nuovo secolo aprisse più ampie prospettive e opportunità tecnologiche.

Che fine fece la Società

La Società dei proprietari del lago di Pusiano continuò a gestire il canale fino al 1922, quando, il 4 maggio, il lago di Pusiano fu iscritto nell’Elenco delle Acque Pubbliche, cessando così di essere proprietà privata.

La Società fece ricorso al Tribunale delle Acque di Milano, che nel 1926 vietò l’uso delle acque del lago a scopi elettrici, di navigazione, di fluitazione, di bonifica; riconobbe però al lago una funzione regolatrice del bacino imbrifero del Lambro e, pertanto, in base al criterio del pubblico e generale interesse, ne dichiarò la demanialità e ne confermò l’iscrizione nell’Elenco delle Acque Pubbliche. La Società non si arrese e ricorse al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma. Poi si giunse ad un accordo: la Società riconosceva il carattere demaniale delle acque e accettava la sentenza del Tribunale Regionale di Milano; lo Stato, a sua volta, le riconosceva i diritti esclusivi di pesca, di far ghiaccio, di tagliare lische, canne e piante acquatiche, e, infine, di navigazione assieme, però, ai comuni di Pusiano e di Bosisio. Nel 1928 l’accordo venne approvato con decreto ministeriale e successivamente recepito dalla convenzione del 28 giugno dello stesso anno.

NOTE:

- Giuseppe Gadda, milanese, nato il 9 gennaio 1822 e morto a Rogeno il 2 luglio 1901, fu personaggio importante del Risorgimento italiano. Dopo aver partecipato alle Cinque Giornate dì Milano, si impegnò nell’attività politica fino a diventare nel 1869 senatore del Regno d’Italia e ministro dei Lavori Pubblici nel governo Lanza-Sella. Commissario a Roma nel 1870, si occupò del trasferimento della capitale da Firenze a Roma. Si interessò costantemente dei più importanti problemi economici del paese, in modo particolare di quelli dei trasporti, soprattutto ferroviari.

Ditta Giulio Fumagalli di G.B, domiciliata in Monza, con 25 carature;

Ditta Biffi e Maggi, domiciliata in Monza, con 15 carature;

Ditta Filippo e F.lli Pennati, domiciliati in Monza, con 12 carature;

Ditta Eraldo Krum e C., domiciliata in Carate, con 10 carature;

Ditta Domenico Staurenghi, domiciliata in Monza, con 8 carature;

Sig. Luigi Fossati fu G.A., domiciliato in Monza, con 4 carature;

Sig. Giuseppe Bonsaglio, domiciliato in Monza, con 4 carature;

Conte Carlo Durini, domiciliato in Milano, con 3 carature;

Sig, Gaetano Dossi, domiciliato in Monza, con 2 carature;

Sig. Francesco Brìoschi, domiciliato in Monza, con 2 carature;

Sig. Giuseppe Puricelli Guerra, domiciliato in Milano, con 2 carature;

Sig. Francesco Curioni, domiciliato in Milano, con 2 carature;

Nob.Ie Giovanni Crivelli Mesmer, domiciliato in Milano, con 2 carature;

Conte Alessandro Sormani Andreani, domiciliato in Milano, con 2 carature;

Sig. Zaffiro Isacco, domiciliato al Maglio, con 2 carature;

Sig. Angiola Maspero Isella, domiciliata in Monza, con 1 caratura;

Sig. Gio. Batta. Cernuschi, domiciliato in Monza, con 1 caratura;

Ditta F.lli Tagliabue, domiciliata in Milano, con 1 caratura;

Sig. Paolo Longoni, domiciliato in Monza, con 1 caratura;

Ditta Enrico Meyer e C., domiciliata in Milano, con 1 caratura

La “Pietra di San Giovanni” era una sorta di chiusa, che doveva il suo nome chiaramente al fatto che era stata collocata dai Canonici del Capitolo della Basìlica di San Giovanni Battista di Monza, e serviva a regolare il deflusso delle acque del lago di Pusiano e ad

impedire che in periodo di secca le acque della Roggia Gallarana e dell’emissario del lago di Alserio, anziché scorrere verso Monza, risalissero, a causa delle diverse quote di livello dei due laghi, verso quello dì Pusiano. Nel corso dei secoli la “pietra” subì inevitabili guasti.

Agli inizi dell’Ottocento, durante la polemica tra l’avv. Diotti e i Canonici di Monza, viene denunciato che da lungo tempo la “pietra” era trascurata e che nessuno l’aveva più vista.

Venne rimessa in efficienza nel 1878-1880 e si conservò a lungo. Ultimamente, nel corso dei lavori per la costruzione della nuova strada Valassina, la “pietra” è andata definitivamente perduta.

Fine della seconda parte

Puntata precedente

Prossima puntata

- L'attività del Cotonificio tra successi, difficoltà e cambi di proprietà

Aspetti, località e storia della Brianza. "Ci sono paesaggi, siano essi città, luoghi deserti, paesaggi montani, o tratti costieri, che reclamano a gran voce una storia. Essi evocano le loro storie, si se le creano". Ecco che, come diceva Sebastiano Vassalli: "E’ una traccia che gli uomini, non tutti, si lasciano dietro, come le lumache si lasciano la bava, e che è il loro segno più tenace e incancellabile. Una traccia di parole, cioè di niente".