Arcore: Il San Martino; dalla badessa Giovanna Mandelli ai Simonetta

Prima parte

di Paolo Cazzaniga e Tonino Sala

Nel precedente post c’era stata occasione di raccontare di Don Ottavio Giulini e del nipote Conte Don Cesare che verso la fine del Settecento, si erano determinati nello sbarrare quel canale che transitava per i loro terreni, dando il la ad un dissesto idro-geologico, non indifferente, che coinvolgeva la località Ca’ estendendosi verso i Mulini sul Lambro.

Avevamo solo accennato ai Giulini e alle loro proprietà, fra tutte il San Martino, la nota villa e il suo complesso abitativo “off limits”.

Cerchiamo, ora, di fare un po’ di ordine, riandando alle origini e a quanto già esposto in passato per offrire un quadro d’insieme dei protagonisti e del luogo.

Ci premeva in qualche modo, poi sgomberare il campo dall’equivoco, riportato ripetutamente su diversi testi, circa la presunta appropriazione più o meno indebita, dei beni dell’antico Monastero di San Martino, che avrebbe visto protagonisti i Simonetta, piuttosto che i Cazzola e per ultimi i Giulini-Casati, o perlomeno, tentare di attribuirne la paternità.

Non possiamo fare a meno di citare quanto il Dozio scriveva su “Notizie di Vimercate e sua Pieve” nel 1853, circa l’esistenza, ormai lontana, di due monasteri in quel di Arcore.

Risalendo, verso la notte dei tempi

Iniziamo questo viaggio a ritroso nel tempo per fissare alcune tappe che raccontano dell’evoluzione del sito.

Dozio asseriva che il Monastero di San Martino esistesse fin dall'VIII secolo, senza dare notizia di tale fonte.

L'indicazione:“...Ecclesia s. Martini in Burgo Arcuri…”nel "Liber Notitie Sanctorum Mediolani…" e siamo alla fine del 1200 circa, lascia intendere dell'esistenza della chiesa dedicata al santo, ma non conferma quella del monastero.

Il “Liber Notitie Sanctorum Mediolani” è un testo della fine del Duecento, la tradizione vuole che sia stato compilato da Goffredo da Bussero, un presbitero. Nel Liber, oltre alle vite dei Santi, sono elencate le chiese e gli altari della diocesi milanese con l’indicazione della loro dedicazione

La Notitia cleri mediolanensis de anno 1398, indica l'esistenza del "Monasterium S. Martini de Archuri"

Si tratta del censimento a cui fu assoggettata la chiesa ambrosiana, con lo scopo di tassare le differenti istituzioni in funzione del reddito di cui disponevano. Il San Martino di Arcore doveva versare 10 lire 8 soldi 4 denari, indicando in tal modo che poteva far conto di un reddito non indifferente. Sono gli anni in cui Gian Galeazzo Visconti, ottenne il titolo di duca di Milano, dietro un esborso di 100.000 fiorini all’imperatore. Ricordiamo gli altri impegni economici, legati alle fondazioni del Duomo di Milano e della Certosa di Pavia, che senz’altro impegnarono le finanze del nuovo duca, giustificando, dunque, la ricerca di risorse economiche anche attraverso il citato censo.

Bolla papale di Callisto III che nel 1455 invita l'arciprete di Monza nel procedere alla soppressione del monastero di San Martino, in Arcore e di passare tutti i suoi beni al cenobio monzese di Santa Maria d'Ingino

Antonio Francesco Frisi nella sua opera “Memorie storiche di Monza e sua Corte” riporta la bolla papale del 23 ottobre 1455 in cui Callisto III da indicazioni all’Arciprete di Monza, affinché decreti la soppressione del Monastero di San Martino ad Arcore, ormai in stato di abbandono, dopo che la badessa Giovanna Mandelli, ultima religiosa del cenobio arcorese, aveva cinque anni prima lasciato il monastero per trovare ospitabilità, in quello di Santa Maria d’Ingino a Monza. Il papa da disposizione affinché i beni del soppresso monastero confluiscano in quello appena citato.

Sulla genesi del San Martino di Arcore

Non è possibile saperne di più su quanto sia successo in questo arco di tempo e soprattutto quali fossero gli accadimenti all’origine dell’insediamento.

Non possiamo, a questo punto, che fare un po’ di speculazioni, tuttavia degne di nota. Scrive Tonino Sala:

Cerchiamo di ricostruire la vicenda, immaginandone i motivi, il quando e il come – Evidentemente dopo la decisione, per fede o per necessità dinastiche, di fondare il monastero e stabilita la dotazione dei beni necessari al suo sostentamento da parte di chi ne aveva la proprietà o l’autorità per assegnarli; seguì poi la scelta del luogo di collocazione. Una ipotesi sui motivi della scelta potrebbe essere interessante allogandola alla formazione, se anteriore o posteriore al percorso stradale a lato del quale sorge; naturalmente ciò introdurrebbe un discorso sulla formazione delle strade di raccordo e comunicazione e sugli insediamenti dei luoghi di residenza complicando notevolmente il racconto: prima l’agglomerato che diventerà poi vico, o prima il Monastero? Prima le villae romane che convergendo gli accessi viari in un medesimo punto ne determinarono la nascita, o prima il monastero che attraendo interessi e servizi, anche relativamente dislocati, indirettamente lo generarono?

Come fosse strutturata e organizzata la conduzione dei “Beni” annessi al Monastero? Certamente in relazione all’estensione delle superfici qui disponibili, non erano coltivati dalle ultime monache, anche se in altri tempi in alcune aggregazioni, per spazi minori, erano le monache stesse a produrre quanto serviva al loro mantenimento; qui, vista la dimensione dei possedimenti, potevano essere stati oggetto di affittanze o di conduzione diretta del convento, operata da manovalanza vivente nelle dipendenze costituite dai cascinaggi adiacenti ai monasteri; l’analogia con luoghi dove ne è stata storicamente accertata l’esistenza (grange) lo lascerebbe supporre e potrebbe essere: la mappa catastale presenta chiaramente un nucleo abitativo extra Monastero, non si dimentichi però che la rilevazione ne rivela l’esistenza secoli dopo gli interventi dei Simonetta e dei loro succedanei prima comunque dei Giulini.

Una ipotesi sui motivi della soppressione del monastero

Al termine di questa breve digressione, torniamo allo scritto del Dozio e a quanto accadde nel 1459, con la conferma di un altro papa, Pio II, che ribadisce la disponibilità del monastero di Santa Maria d’Ingino, sui beni di Arcore. Nello stesso anno le proprietà arcoresi passano in affitto ad Andrea Simonetta e qui facciamo una pausa. Il “tenue reddito” fu la causa che spinse la badessa Giovanna Mandelli a chiedere di essere trasferita nel monastero di Monza di Santa Maria d’Ingino. Che ci fossero altre spiegazioni, alla soppressione del monastero, lo ipotizzava anni fa Fulvio Ferrari ex sindaco arcorese scomparso lo scorso anno. In suo scritto indicava, la possibilità che la posizione politica dei Simonetta, Cicco su tutti e del fratello Andrea, nominato nel 1450 castellano di Monza, da Francesco Sforza, e investito come abbiamo visto nel 1459 delle proprietà che erano state del monastero di San Martino di Arcore, avesse avuto peso sulla soppressione dell’ente religioso. Pensiamo, tuttavia, che l’ingerenza dei Simonetta, si fosse manifestata nell’acquisire a livello perpetuo i beni arcoresi, meno probabile che abbiamo avuto voce in capitolo sulla chiusura del cenobio.

Veniamo alla storia documentata

Andrea Simonetta è castellano di Monza, e dobbiamo dire che Francesco Sforza che l’ha insediato, vuole che compia il suo dovere con particolare zelo presidiando il territorio di Monza con continuità e attenzione. I pericoli di tradimenti, incursioni improvvise e inaspettate devono essere scongiurate. Per voce del fratello di Andrea, il potente Cicco, che firma queste precise disposizioni, abbiamo un’idea dell’allerta continuo con cui faceva i conti Andrea Simonetta.

Nel 1452, il 26 marzo, Francesco Sforza ordina:

Francesco Sforza ad Andrea Simonetta 1452 marzo 26 Milano

Dux Mediolani, et cetera.

Ordini quali nuy damo ad ti, Andrea de Calabria, nostro castellano della rocha de Monza, segondo li quali hay ad regerti et governare alla custodia de quella rocha, li quali te comandiamo debbi observare ad litteram et in nissuna cosa contraffargli, socto pena de perdere la vita.

Data Mediolani, die xxvi martii MCCCCLII.

Primo, tu tenerai quella rocha cum tucte le fortezze sue ad nome, devozione et obedientia nostra, et quella custodiray dì et nocte cum ogni tua diligencia et non la consignaray may ad persona del mondo senza nostra littera soctoscripta de nostra propria mano et senza lo contrasingno havimo con ti.

Secundo, siamo contenti che per tuo piacere o bisogno della rocha tu possi receptare nella rocha fino ad quatro o sey persone, como parerà ad ti, senza nostra licentia, avendo advertentia se non torre se non persone fidate, ma da quatro in sey persone in suso non volimo debbi receptare persona alcuna senza nostra littera soctoscripta de nostra propria mano et cum la corniola dela testa dela donna cum la cera verde, ut patet in isto in folio 145 (a), et che socto alla subscriptione sia scolpito el nostro sigillo ducale in cera rossa, como è qui de socto, salvo che, venendo lì la illustrissima madonna Biancha, nostra consorte, o Galeazo, nostro figliolo, siamo contenti li recepti cum tucti quilli conducessero cum seco, como parerà a loro.

Tertio, siamo contenti che tu possi andare del’una forteza in l’altra, como parerà ad ti, ma de fuora non volimo debbi andare per littere te fossero portate né ambassate te fossero facte se non vederay nostra littera soctoscripta de nostra propria mano et che in la dicta littera sia scolpita dal canto di sopra la corniola nostra pichola in cera verde, como è qui de sopra.

Quarto, tu teneray et conservaray tucte le munitione sonno in quella rocha et per ti non ne consumaray né darai cosa alchuna ad persona del mondo senza nostra littera soctoscripta de nostra propria mano.

Quinto, tu teneray tucte le paghe devi tenere, quale siano fidate et suffitiente, et faray tucte quelle cose quale degono fare li boni et leali castellani.

Franciscus Sfortia Vicecomes manu propria subscripsit.

Cichus.

Il “livello perpetuo” dei beni del Monastero di San Martino ad Arcore

E innegabile, che la diligenza con cui Andrea Simonetta aveva assolto ai suoi compiti, possa essere stata una buona credenziale per lo stesso. Una curiosità: i fratelli Simonetta avevano contribuito non poco all’ascesa al potere di Francesco Sforza, che una volta insediatosi a Milano, aveva ripagato i suoi partigiani con importanti cariche. Come abbiamo visto lo Sforza indica nella sua ordinanza “Andrea de Calabria”, luogo d’origine dei Simonetta. La curiosità sta nel fatto che i fratelli fossero figli di Antonio de Gucia di Cuccari, anche se poi preferirono farsi chiamare Simonetta, che rispondeva al cognome, di stirpe più nobile, della madre Margherita. Arriviamo dunque al 1459 con l’atto notarile che attesta l’assegnazione, con la formula di “livello perpetuo” (vale a dire in affitto per sempre), dei beni che erano stati del San Martino di Arcore, confluiti dapprima nelle disponibilità del monastero di Santa Maria d’Ingino, e poi, più avanti, nel 1580 al San Martino di Monza. Attingendo dal fondo d’archivio di questo monastero è stato possibile riannodare i fili delle vicende che ora seguiremo.

INTERMEZZO PRIMO

Ora è tempo di fantasmi…

Evidentemente, come nel contemporaneo Sant’Apollinare, nei dintorni prossimi al monastero e alla sua chiesetta, del San Martino, doveva esistere un cimitero, dove nei 6/700 anni del suo esercizio generazioni di defunti, monaci (forse) prima e monache poi, trovarono collocazione in attesa della resurrezione. Per la verità nessun segno, nessuna tradizione rimasta ad indicare luoghi, né resti effettivi di sacelli, tombe od altro fu ricordato, né attorno alla chiesetta né al suo interno; eppure al tempo alla manovalanza contadina, che qui viveva nella normale conduzione dei beni e delle terre del monastero, doveva essere certamente noto il luogo delle inumazioni; queste generazioni di “casinat”, che appartenendo spiritualmente a Chiesa e Comunità arcorese, nell’organizzazione plebana dipendendo da Vimercate dove vivevano in comunione i canonici che si recavano nelle varie chiese ad officiare le sacre cerimonie, seppellivano i propri morti nel cimitero prossimo alla chiesa di Sant’ Eustorgio, al tempo non ancora eletta a parrocchia, perciò non avevano memorie dirette di morti propri in loco da tramandare e, anche se ci furono ricordi dei morti del Monastero, le dissoluzioni in tempi moderni di coloni e affittuari dispersero ogni richiamo. Quindi, se adiacente al Monastero ci fu una necropoli propria, ebbero mano libera ad interventi di rimozione e cancellazione i vari proprietari che nel tempo si susseguirono al possesso.

Al ritiro dell’ultima Badessa nella comunità del Monastero d’Incino a Monza, come ne fu gestito l’abbandono, se lasciati dove erano riposti o se trasferiti nell’ossario del cimitero del paese, non si sa … di antiche apparizioni derivate dalle truculenti vicende storiche relative ai passaggi di invasori, conquistatori, epidemie che via via avevano lasciato tracce nel monastero o da fantasmi, spiriti o spettri, che post chiusura, si manifestarono ad esprimere il dissenso per la loro totale cancellazione, rimase tramandato nelle famiglie dei coloni solo un vago accenno che si esprimeva nei richiami terrorizzanti all’irrequieta infanzia e gioventù tentando di calmarne i bollori: apparizioni, ombre, visioni, anime, larve, demoni e lemuri contribuirono a costituirne i racconti nei “filot” invernali al chiuso tepore delle stalle…

Siamo verso la fine del dominio Longobardo, nel Monastero vivono alcuni Benedettini ai quali è stato demandato il completamento del ripristino delle antiche strutture agricole. Nel Lambro, poco sopra il Molinetto, alcuni pescatori immersi in un tratto del fiume sono intenti al loro lavoro di tesa e strascinamento della rete fino al traverso posto all’ingresso della pozza presso l’uscita del canale di gora del mulino dell’Isola, lì le nuove prede andranno ad rimpinguare il bacino di raccolta.

… sono famigli e garzoni dipendenti del monastero di San Martino, addetti anche in aiuto alla gestione dei Mulini; sono immersi nel fiume fino a metà vita, stanno provvedendo al cibo di magro per il venerdì sia per loro che per il Monastero e per la vendita ai paesani.

Il filo di corrente non è forte, mentre alcuni la risalgono trainando la rete, l’addetto a reggere il traverso la prende di spalle … un urto lo fa quasi barcollare, un corpo galleggiante dopo lo scontro gli ruota intorno cercando di riprenderne il filo dirottato … molla il traverso, afferra il corpo seminudo, chiama a gran voce i compagni e tirandolo a sé, mentre osserva che proprio in cima alla testa pelata ma con una corona di lunghi capelli vi è incastrata una roncola, cerca di portarlo a riva … ora ci mettono mano in quattro … il corpo esanime viene issato, sdraiato sul bordo erboso del fiume, il gruppetto gli si raccoglie intorno: è un giovane robusto di bell’aspetto, una sottile traccia di sangue sembra pulsare sul bordo della lama … dalla bocca gli esce come un gorgoglìo che gli rantola in gola … Ecco, accenna a muoversi, sembra riprendersi, ora punta i gomiti a terra per mettersi seduto, nemmeno si accorge del ferro che gli incide il cranio, apre gli occhi: non riconosce nessuno fra le persone che gli stanno chine intorno, si guarda in giro sorpreso come si fosse appena risvegliato da un sogno … tenta di alzarsi in piedi, annaspa un po’ nell’aria alla ricerca di un appoggio per rizzarsi, qualcuno in aiuto gli porge una mano, ma levandosi, mentre si appiglia e cerca di articolare qualche parola, le gambe gli si piegano di colpo: ricade seduto … perde e riprende coscienza, la vitalità va e viene … cerca di articolare suoni che non sono ancora parole … Un breve conciliabolo: si decide di portarlo al Monastero.

A poca distanza, coi muli aggiogati alla rastrelliera del Mulino, alcuni carri sono in attesa di carico e scarico, messi al corrente mugnai e carrettieri, quello già destinato alle consegne al Monastero si offre per il trasporto … ha un carro coperto, sul piano dispone uno strato di paglia, aiuta a caricare, poi gli colloca la testa istoriata e appesantita da quel cimiero in modo di evitare pencolamenti, afferra al morso la briglia corta del mulo e lentamente si avvia a piedi accompagnando il carro …

In chi rimane comincia ad accendersi la curiosità sui perché e sui percome … quale sarà il motivo del ferimento? da dove proviene?, come sarà finito nel Lambro? La fantasia comincia a generare chiacchiere e ipotesi infinite …

Intanto, portata al Monastero, la notizia del ferito con una roncola piantata nella testa ha messo in moto l’organizzazione … si attende l’arrivo, è già tutto predisposto per accogliere lo sconosciuto: il frate, che cura l’orto delle piante medicinali e l’infermeria del monastero, ha disposto alcune panche come giaciglio per posarvi il corpo ed è pronto con i suoi preparati e i suoi strumenti.

Il carro si approssima, l’infermiere dà voce al conducente che sta entrando nel recinto dirottandolo verso l’infermeria che ha anche un ingresso sulla strada, ambulatorio per i paesani … due parole sul poco che si sa … altri frati si appressano … con attenzione scaricano il ferito che dopo lo sballottio del trasporto e dello scarico sembra stia riprendendo ad accennare movimenti … mentre, intorno a corona, un po’ sorpresi si osserva il corpo seminudo col trofeo piantato nella testa dalla quale solo un sottile filo rosso affiora al margine dell’incisione; il carrettiere ha scaricato anche il resto delle provviste, ritira dall’abate la ricevuta e ripassa a salutare portando un messaggio: l’infermiere è chiamato a presentarsi all’abate … una breve esitazione, poi, scosta gli aiutanti premendo perché si levino di torno: esce, spranga e con le chiavi che porta alla cintura chiude tutte le porte e va a far relazione al superiore …

C’è poco da riferire, mentre c’è da concordare come procedere … decidono di esaminare, curare e per quanto possibile interrogare il ricoverato …Si riapre l’infermeria … ma! … il giaciglio è vuoto … volatilizzato? come? a porte chiuse?… era un corpo di materia visibile e palpabile … poi con quell’attrezzo nel cranio … può essere? Rimane solo una camicia umida sfilacciata e, sulle panchine, rari residui grumosi di materia biancastra …

Presto la voce corre mettendo in agitazione l’intero monastero e aggregati; il tramestio giunge anche al vecchio monaco rimasto nella sua cella, ultimo sopravvissuto del gruppo dei giovani novizi e postulanti che anni e anni prima avevano contribuito a costruire e a costituire il monastero dando vita al cenobio, che dal racconto del fatto, in quella testa fessa, sembrerebbe trovar riferimenti a tragedie e fantasie risalenti a vecchi tempi quando ragazzino, nella famiglia paterna, sentiva narrare le storie delle invasioni che distruggendo secoli di civiltà si succedevano via via l’una all’altra, delle arroganti soperchierie, delle usurpazioni sostenute dalla violenza delle armi, tutto arraffando, quando il salvare la vita era già miracolo e, nel tempo, il normalizzarsi del vivere in soggezione alla nuova etnia venuta a imporsi finché Liutprando riconobbe nei residenti un solo popolo …

“Crapa rûta”… si … ora ricordava bene l’ombra di quella figura … il terrore generato nella fantasia innescata dalle favole paterne … ma erano poi favole?

…

…nelle ombre della sera che avanza, staccato dal grosso degli invasori, uno sparuto manipolo di predoni, disperso nella ricerca di beni da saccheggiare, scende seguendo la riva del Lambro è quasi prossimo ai mulini, sono cinque ragazzotti non ancora annoverati fra gli arimanni … là sotto i portici tra il fiammeggiare di torce è radunata una piccola truppa schierata a difesa, decisa a contrastare il passo: mugnai, famigli, garzoni, in atteggiamento di resistenza e minaccia, sono armati di aste appuntite, randelli, forconi, falci e roncole …- sembrerebbe prudente ritirarsi, meglio stare alla larga: si può trovare di meglio altrove in luoghi meno guarniti e col supporto di altri compagni … – il gruppetto aggira la posizione, arrancando risale la golena verso il piano, il percorso è breve ma ripido, uno rimane un po’ indietro, quasi retroguardia, volgendosi al fiume come a porre attenzione ai possibili inseguitori, vede che alla finestrella, a picco sopra la gora, mezzo nascosta dal fogliame di un pergolato, una figura femminile sta ritirando panni esposti … sente odore di avventura … inverte la marcia, vola sopra il ponticello che passa il rio e aggrappandosi al fusto del rampicante sale verso la finestrella … poco sotto, per issarsi, appoggia le braccia e i gomiti sul margine del davanzale … ma … l’avventura è già terminata prima ancora di cominciare: come alza la testa a livello del davanzale una roncola gli si pianta nel cranio precipitandolo nella corrente che se lo porta via … il corpo ondeggia fluttuando fra immersioni e affioramenti finché sulla curva di innesto al fiume si impiglia nei giunchi di una nassa che deviandolo lo blocca sotto le fronde della ramaglia che si protende oltre il margine della costa mascherandolo alla vista …Il tempo passa: un giorno, due giorni, settimane …mesi…

…

Ora è notte fonda; dal fiume, risalendo la riva, emerge il biancore evanescente di una figura incorporea; avanza oscillante protendendo le braccia, reca sulla testa, impiantato nel cranio, uno strano cimiero; un suono di basso profondo, gorgogliante lamentose parole incomprensibili ne ritma il lento passo fino al piano dove inizia il sentiero che attraverso il bosco conduce ad alcuni stalli e casupole disposte in corti … nel modesto villaggio vi è un po’ di movimento … lanterne si agitano … si cerca di portare aiuto … una vacca si sta sgravando con difficoltà … dal buio il barbottio si mischia con i muggiti mentre l’apparizione accolta dall’abbaiare dei cani entra nel cono di penombra e avanza presentandosi nella luce … la canea uggiolando si disperde impaurita, due persone sull’ingresso della stalla fissando gli occhi nella semitrasparenza rimangono impietrite … è questione di attimi … il fantasma continua il suo percorso, il rantolo si attenua … è già passato … anche nella stalla il parto si è concluso, sulla paglia due vitellini stanno iniziando il loro vivere; sulla porta la strana fissità dei visionari, che a occhi aperti fissano il nulla, viene scossa e ricondotta alla realtà …qualcuno cerca di ricucirvi una storia …

I Simonetta nel Catasto di Carlo V

Questa è la prima pagina dell’atto notarile che assegna i beni, che erano stati del monastero di San Martino di Arcore, ad Andrea Simonetta. L’atto fu stilato da Gherardo de Briosco notaio di Monza il giorno 13 agosto 1459. Il prezzo dell’affitto ammontava a l’annuo canone di 35 fiorini e 22 soldi imperiali, per una estensione di 887 pertiche.

Le fortune dei Simonetta nel ducato di Milano ebbero fine con l’avvento di Ludovico il Moro. Nell’ottobre del 1480 Cicco Simonetta veniva decapitato a Pavia. Il fratello Andrea, dotato di un salva-condotto, dovette lasciare Monza con i suoi famigliari. Tuttavia, riuscì a conservare parte dei suoi beni, se nel 1558 in occasione del Catasto di Carlo V, troviamo la registrazione, a nome di Gerolamo Simonetta, di oltre 2700 pertiche di terreni in Arcore.

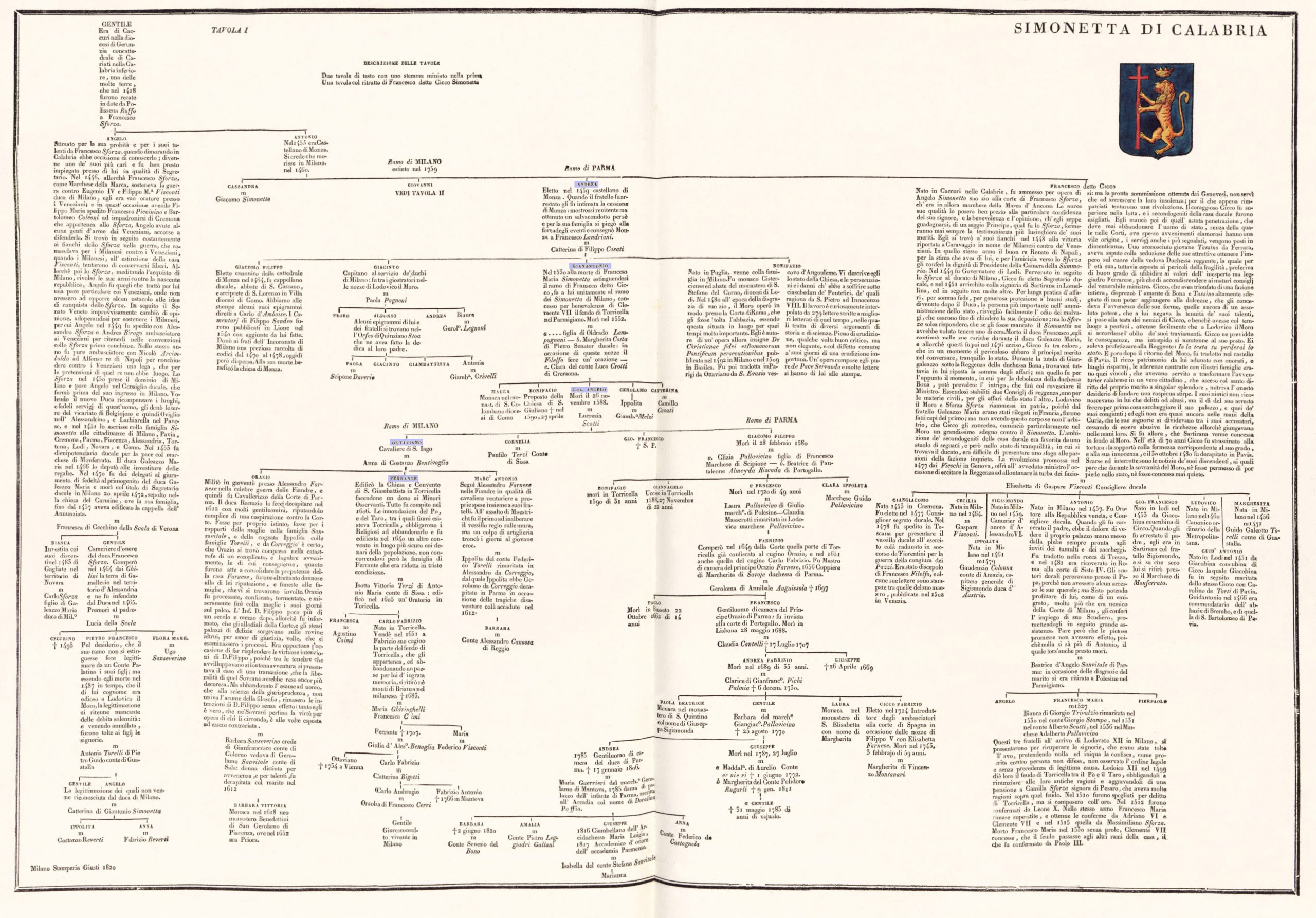

La genealogia dei Simonetta. Evidenziato a partire da Andrea Simonetta il ramo della famiglia che avrà beni in Brianza

Nella genealogia dei Simonetta, stilata da Pompeo Litta ad inizio Ottocento, compare il nome di Gerolamo quale nipote di Andrea castellano di Monza. Se poi continuiamo attraverso i differenti aggiornamenti, apportati al Catasto di Carlo V, registriamo unitamente ad una contrazione dell’estensione delle proprietà dei Simonetta, il passaggio dei beni del capitano Gerolamo e del fratello Bonifacio, prevosto di San Giuliano, attraverso l’altro fratello Gio. Angelo, ai due rami della famiglia, quello denominato di Milano e quello di Parma. La parte milanese, la cui discendenza, attraverso Ottaviano e quindi i figli Orazio e Ferrante, continuerà la sua presenza per più tempo in Brianza, a differenza del ramo parmense che attraverso Giacomo Simonetta, all’inizio del Seicento si privò di 75 pertiche tra cui 4 indicate come abitazioni in favore di Gerolamo Cazzola. Verso gli anni Venti del Seicento ai Simonetta erano attribuite poco più di 2350 pertiche di proprietà. Tra quanto venduto, nel 1615, segnaliamo le due pertiche di siti abitativi che insistevano dove oggi troviamo la Villa Ravizza, ceduti in quell’anno a Baldassare Casati e quindi passati nel 1655 a Angelo Felice dell’Orto, da cui per via parentale i Riboldi e poi i Ravizza.

I Simonetta feudatari di Torricella nel parmigiano

I discendenti di Cicco Simonetta, alla venuta in Italia di Ludovico XII, re di Francia, chiesero di essere reintegrati nei loro beni, espropriati all’avo. A compensazione dei presunti torti subiti ottennero, nel 1499, il feudo di Torricella, località nel parmense tra il Po e il Taro. Con la morte dell’ultimo discendente di Cicco, Francesco Maria Simonetta, senza eredi, il feudo passò nel 1530 a Gianatonio Simonetta, figlio dell’Andrea, castellano di Monza. Titolo, condiviso con la stirpe dell’altro fratello Giovanni. Alla luce di queste notizie possiamo quasi essere certi che i Simonetta non abbiamo abitato ad Arcore nel lasso di tempo finora considerato. Una precisa panoramica sui siti abitativi di proprietà dei Simonetta, ci viene fornita dallo “Stato d’anime” della Parrocchia di Arcore stilato nell’anno 1574, dove appunto tutti gli immobili di loro proprietà risultano gestiti da “masar”, “pigionanti” e “molinar”, attività, quest’ultima, che si evidenzia per un numero non indifferenti di mulini tenuti dai Simonetta.

Dal censimento si contano un numero non indifferenti d’immobili. Alcuni situati nel centro di Arcore, con una certa sicurezza confermiamo quello stabile nella zona oggi occupata da Villa Ravizza. Contiamo in tutto sette abitazioni che risultano intestate a Ottaviano, Giacomo e Giacomo-Filippo Simonetta.

Abbiamo poi il San Martino, documentato in quattro abitazioni, tutte di Ottaviano Simonetta. Lo stesso Ottaviano risulta proprietario della casa “apelata il peregal comun d’archore”, quella che in seguito risulterà essere “la Chà”. Sempre di Ottaviano la “casina apelata il giardin”. Scendiamo ora ai mulini denominati in seguito “di mezzo” e poi più avanti “il Taboga”. Un’attività importante che annovera “il molino del s.re Octaviano Simonetta” con quattro diversi nuclei famigliari impegnati nell’attività molitoria. Risultano poi documentati altri due mulini di proprietà uno di Giacomo e il secondo di Fabrizio Simonetta, qualche dubbio nell’identificare quest’ultimo Simonetta nella linea dinastica della famiglia.

Un Simonetta in Brianza

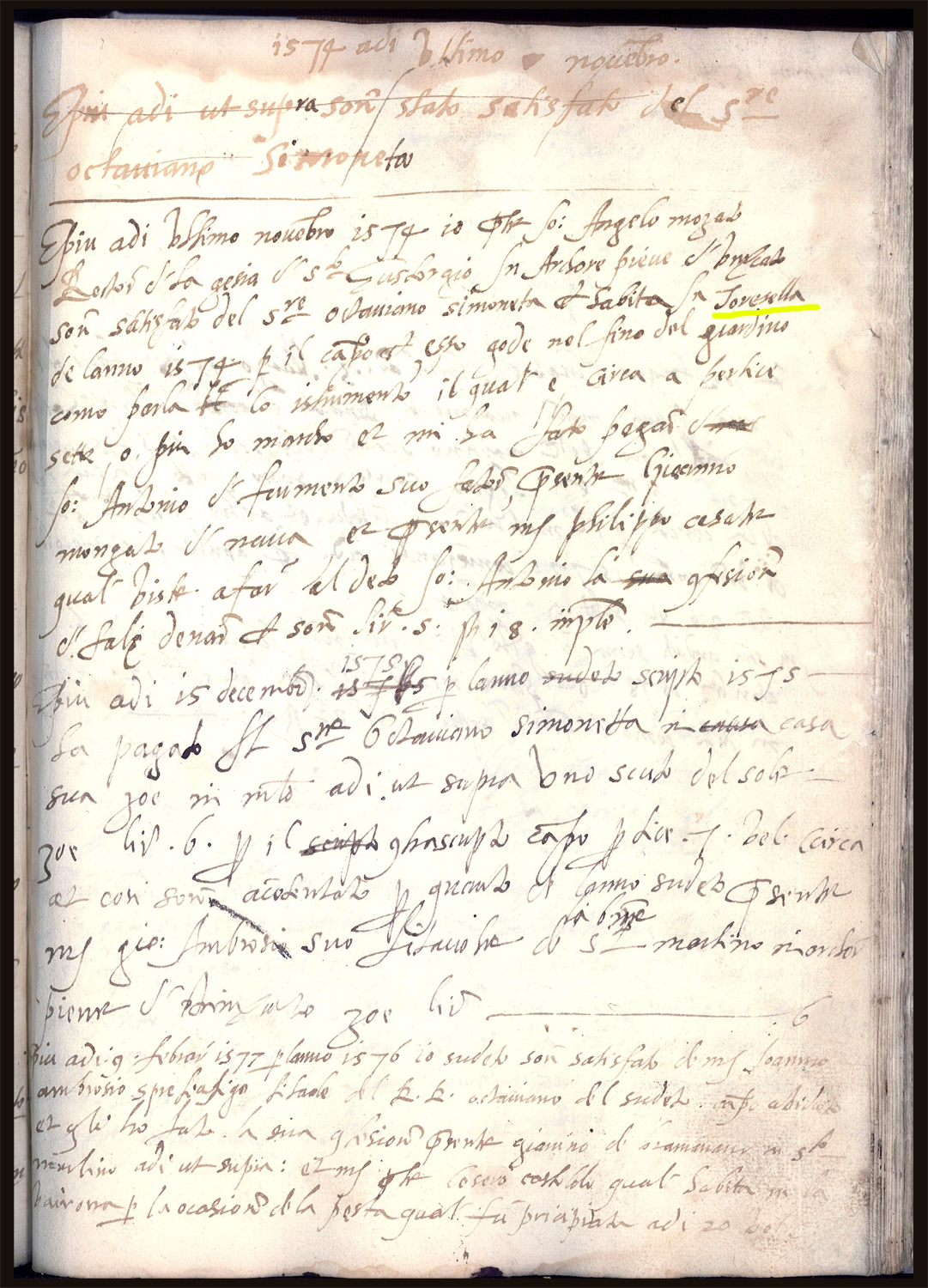

Dal citato albero genealogico, stilato dal Litta, un’annotazione ci suggerisce la venuta di un Simonetta in Brianza. Ricordiamo come il ramo dei Simonetta che avevano proprietà ad Arcore risiedesse nel feudo di Torricella. Tonino Sala al proposito ci ricorda delle note del curato Mozato, anno 1574, relative alle riscossioni dell’affitto di un campo di proprietà della Chiesa in cui si cita la località del parmense.

La nota delle “ricevute” stilate dal curato di Arcore Mozato, ultimo quarto del Cinquecento, relative ai versamenti dei Simonetta per l’affitto di un appezzamento di terreni verso la Chà, di proprietà della Parrocchia. Sottolineato in giallo il nome Toresella, località in cui risiedevano i Simonetta.

Ecco invece la nota del Litta su Carlo Fabrizio Simonetta:

Nato in Torricella. Vendé nel 1651 a Fabrizio suo cugino la parte del feudo di Torricella, che gli apparteneva, ed abbandonando un paese per lui d’ingrata memoria, si ritirò nè monti di Brianza nel milanese. Morì nel 1683.

Ancora una osservazione su Carlo Fabrizio e la presenza in Brianza. Nella citata genealogia risulta che sposò Maria Ghiringhelli, ricordiamo la famiglia originaria ed insediata ad Agrate, debba la sua notorietà nella zona per la “Roggia Ghiringhella” realizzata da Giacomo Filippo Pecchi Ghiringhello ad inizio Cinquecento, avo di Maria e come la stessa famiglia nel menzionato stato d’anime del 1574 fosse proprietaria del mulino, in seguito denominato “Molinetto” sul Lambro, collocato poco dopo i mulini che appartenevano ai Simonetta.

Avevamo pensato che Carlo Fabrizio si fosse insediato ad Arcore e vista la fama del luogo, avesse scelto il San Martino. Una più approfondita ricerca ha escluso questa possibilità. In effetti quanto restava dell’antico monastero era stato usato dai Simonetta per alloggiare i contadini che lavoravano le terre limitrofe agli edifici.

Il Palazzo del Peregallo dei Simonetta

Riandando ad una documentazione, che mi aveva passato anni fa Tonino Sala, una memoria, conservato nell’Archivio Parrocchiale di Arcore, relativa al tentativo naufragato, del Parroco Castelnuovo, seconda metà del Settecento, di ricondurre nella disponibilità parrocchiale quel terreno, per cui nel Cinquecento i Simonetta pagavano l’affitto, e che nel tempo era stato inglobato dai successivi proprietari nei loro beni. Ci riferiamo ai Giulini, che come vedremo subentreranno nelle proprietà che erano state dei Simonetta.

Andando alla raccolta di scritti, che si diceva, si evidenzia un indizio che ci ha indirizzato verso il luogo scelto dal Simonetta che era approdato in Brianza e che forse anche in passato, era stata la dimora di riferimento, in queste terre, dei Simonetta.

Tra le pagine del memoriale si legge che il famoso atto notarile del 1459 in cui i beni di Arcore del San Martino erano affidati a livello perpetuo ad Andrea Simonetta “resta appresso li SS.ri Conti Simonetti in Peregallo, ed il Sig Cur.to può soddisfarsi con la visione del med.o”.

Sapevamo delle proprietà della famiglia alla Chà, della cascina Giardino e dei Molini di Mezzo, ma non era qui la loro base. Andando al Catasto di Carlo V nel comune di Lesmo, riportiamo le seguenti registrazioni.

La pagina del Catasto di Carlo V con la registrazione delle proprietà Simonetta a Lesmo.

Ci concentriamo su: Pavolino Catt.o (Paolino Cattaneo) nel molino delli s.r Simoneti, e più ancora sulla successiva registrazione: Bonifatio et frtti et nepoti Simoneta (Bonifacio e fratelli e nipoti Simonetta) che occupano 18 pertiche di orto e vigna e 36 di terreni aratori.

Attraverso gli aggiornamenti del citato catasto, sino al più completo censo, noto come Teresiano, abbiamo individuato gli immobili che nel 1721 restavano nella disponibilità del Conte Antonio Simonetta.

In giallo evidenziate le proprietà dei Simonetta, al tempo del Catasto Teresiano

L’Oratorio dedicato a Sant’Antonio Abate

La zona è quella dove oggi sorge la Villa Rapazzini. Quindi è in quel luogo che i Simonetta avevano il loro “palazzo”, dopo la venuta di Fabrizio Simonetta in Brianza. Lo stesso nobile nel suo testamento del 2 giugno 1682, Carlo Fabrizio Simonetta morirà l’anno seguente, annotava tra le spese sostenute quella per la casa di Peregallo: “E più speso nella fabrica fatta nella casa di Perogallo, che ridonda in benefitio, et utile dei miei figlioli con mio giuramento lire sei milla quattrocento dieci sette.” Una importante sottolineatura è poi la presenza della cappella, voluta dai Simonetta, dedicata a Sant’Antonio Abate, che in quel di Peregallo trovò qui la sua prima collocazione.

Vista della Villa Rapazzini da via Mazzini al Peregallo

Nel mese di gennaio del 1647, come riportato nell’atto notarile pertinente, Carlo Fabrizio Simonetta figlio di Ferrante, ottiene l’autorizzazione per celebrare nell’Oratorio che ha edificato. A dote dell’edificio, per la sua manutenzione e per la messa celebrata da un sacerdote mercenario, destina trenta lire imperiali. Ancora a garanzia di questo impegno vincola 17 pertiche di una vigna, di maggior perticato (150), del San Martino di Arcore. Quasi trent’anni dopo, 1674, lo stesso Simonetta invia alle autorità ecclesiastiche competenti, la richiesta di poter celebrare la messa festiva nel suo oratorio. L’età avanzata e la distanza da una chiesa lo inducono ad inoltrare la supplica, che viene accettata. L’Oratorio aperto a tutti i fedeli delle cascine circostanti, sarà celebrato da un sacerdote secolare. La chiesa dedicata a Sant’Antonio Abate, fu menzionata dal Cardinale Visconti Federico nella relazione della visita pastorale compiuta nel lontano 1686. Il 27 febbraio 1802 i proprietari fratelli Simonetta chiesero al ministro dell’Interno l’autorizzazione per demolirla. Ricevuto parere favorevole, furono obbligati a portare mobili e suppellettili al cappellano di Peregallo Don Domenico Castelli .

Il 1 ottobre 1802 la pietra sacra della chiesa di S. Antonio veniva portata alla chiesa parrocchiale di Lesmo insieme alla reliquia del Santo, oggi conservata nella Parrocchiale di Peregallo. Il titolo fu trasferito all’oratorio oggi sconsacrato nel centro della frazione.

L’atto di fondazione dell’Oratorio dedicato a Sant’Antonio a Peregallo voluto da Carlo Fabrizio Simonetta nel 1647

INTERMEZZO SECONDO

E’ ancora tempo di fantasmi…

Due storie, all’insegna dei fantasmi, richiamano in vita i Simonetta dell’epoca: ambedue le storie rapportano a ville e proprietà che pur essendo relativamente lontane fra di loro sia nello spazio che nel tempo, sono ancora indissolubilmente legate al loro nome di proprietari con ville e terreni arcoresi.

Lo stemma gentilizio dei Simonetta, (Il leone che sostiene con le zampe anteriori la croce) conservata nella cappella annessa alla Villa Simonetta di Milano

La prima storia del fantasma ha inizio a Torricella frazione di Sissa Trecasali, un paese in provincia di Parma, posto a bordo del Po là dove vi si immette il Taro, diventata feudo dei Simonetta grazie all’atto, che doveva servire a ricompensare, in qualche modo gli eredi di Cicco Simonetta, estromessi a suo tempo dei beni posseduti, di “… Lodovico (o Luigi: alcune note citano Ludovico e altre, quelle propriamente legate alla storia, Luigi) XII, re di Francia, conquistato il Milanese, ne fece dono con Atto dell’11 Novembre 1499 ai fratelli Angelo, Pietro, Paolo e Francesco Simonetta, i discendenti de’ quali lo hanno poi sempre posseduto con titolo di Contea…”.

In quel luogo, attorno alla metà del ‘600, quindi 150’anni dopo la donazione, i fratelli Giacomo e Girolamo Simonetta a governo della loro tenuta agricola eressero, un imponente edificio: Villa Simonetta.

“ …La leggende popolare vorrebbe la Villa testimone di oscuri fatti d’amore e di morte. Una di queste leggende narra di una bellissima donna che fu pugnalata per aver difeso la sua virtù e che, nel fuggire, lasciò una striscia di sangue sull’ultimo tratto di scala: l’impronta di una mano intrisa di sangue si poteva vedere fino a quando non è stata murata l’ultima parte di scala. Forse esiste un fondo di verità, anche se meno romanzata, e cioè l’esistenza di un pozzo dai mille tagli in cui venivano giustiziate le persone ‘sgradite’…”

Da qui la leggenda, creatrice del fantasma di quel di Torricella, pare che il rimorso inducesse il Simonetta colpevole (quale Simonetta? nella affollata ramificazione della discendenza si può solo cercare di attribuire, ragionatamente, un nome senza averne comunque la certezza) a cercare di sottrarsi all’ossessione persecutoria dello spirito della vittima fuggendo da Torricella al San Martino senza però riuscire a liberarsene.

Inoltre, e questa non è leggenda ma è storia: il conte Orazio Simonetta (figlio di Ottaviano e discendente diretto in quarto grado da Andrea proprietario del San Martino) feudatario di Torricella, implicato con la moglie Barbara e molti altri nobili in una congiura ordita dai Sanvitale contro Ranuccio I Farnese, venne arrestato e nel 1612 impiccato sulla piazza di Parma assieme agli altri congiurati. Sembra però che nella cospirazione non vi fosse sua personale implicazione da qui lo spirito insoddisfatto rimase vagante nei luoghi dove visse. E al S. Martino durante qualche brano di gioventù era stato certamente in più occasioni al seguito del padre nelle ispezioni alla proprietà.

La seconda storia riguarda la Villa Simonetta di Milano.

Si dice che nella Villa Simonetta si possa vedere il fantasma di Celia (o Clelia) Simonetta e dei suoi amanti.

Clelia, giovane figlia dei Simonetta, da poco rimasta vedova, faceva chiacchierare tutta la città sulle sue avventure sentimentali, poiché passava le sue giornate saltando da un letto all’altro. I Simonetta, per non veder ulteriormente infangato il loro nome, la esiliarono in questa isolata villa di campagna dove, speravano, avrebbe calmato i suoi bollori. Ma non fecero i conti con lo spirito inquieto di Clelia che, se prima manteneva un po’ di contegno, qui, isolata dal resto del mondo, poteva dare sfogo ai suoi più turpi piaceri, organizzando sfarzose feste in cui la lussuria era la padrona di casa. Presto Clelia fu nuovamente sulla bocca di tutti come l’organizzatrice delle feste a cui, anche se non potevano ammetterlo, tutti avrebbero voluto partecipare.

Villa Simonetta a Milano

A Villa Simonetta, dopo un’obbligatoria sosta nel bagno turco per lavarsi e purificarsi, si poteva girare per le sale sperimentando i più intensi piaceri che il sesso potesse dare. Clelia poté continuare con la sua vita lussuriosa per diversi anni, finché ben altre accuse non caddero sulla sua testa.

Undici giovani, tra i più belli e prestanti che erano stati invitati alle feste di Villa Simonetta, non avevano mai fatto ritorno a casa. Erano scomparsi nel nulla, come se la villa stessa li avesse inghiottiti. Molte ipotesi circolarono sulla sorte di questi undici sventurati.

Secondo alcuni Clelia era una sorta di mantide religiosa, che si accoppiava con gli uomini per poi togliergli la vita. Secondo altri nei sotterranei della villa si facevano giochi sessuali un po’ troppo spinti, che a volte portavano alla morte dei poveri convenuti. Secondo altre voci ancora Clelia era una maga e nei sotterranei della villa aveva scoperto un grande segreto, che le avrebbe permesso di animare una sorta di golem fatto con le parti dei cadaveri degli undici sventurati: una sorta di Frankenstein ante litteram. Chissà se la verità verrà mai alla luce…

Prima del Peregallo la Cascina Rancate a Casatenovo

La generica indicazione del passaggio dei Simonetta a Rancate, luogo che ricorda una fortificazione, più che un edificio dedicato all’agricoltura, e le scarne note a corredo della descrizione della cascina, non sono rimaste isolate.

Da una nuova ricerca abbiamo appurato che il padre di Carlo Fabrizio Simonetta, Ferrante (indicato anche col nome di Ferdinando), abbia abitato il Rancate

Partiamo dalla venerazione dei Simonetta per Sant’Antonio, confermata dalla piccola chiesa, ancora oggi officiata, all’interno del complesso della Cascina Rancate di Casatenovo. Qui necessita qualche precisazione. Oggi l’oratorio risulta intitolato a Sant’Antonio da Padova, o perlomeno una sua riproduzione si trova alle spalle dell’altare. Tale spazio, in passato, risultava occupato da un pala d’epoca trafugata all’inizio degli anni ’80, dalle informazioni raccolte ci dicono raffigurasse la Madonna e Sant’Antonio, non specificando se “abate” o “da Padova”. Saremmo propensi a considerare la prima possibilità, per analogia con il santo venerato a Peregallo. Tuttavia alcuni documenti conservati presso l’archivio Diocesano di Milano, aggiungono particolari e dirigono verso altre dedicazioni dell’oratorio. L’anno è il 1634 Carlo Ferdinando Simonetta, noto anche come Ferrante, padre di Carlo Fabrizio, già documentato in questa località nell’anno 1614, quando detta il suo testamento, chiede autorizzazione alla Curia per aprire al pubblico il suo oratorio di Rancate, che risulta intitolato alla SS. Vergine e a San Carlo: “per comodità degli abitanti di Rancate, delle donne gravide in particolare, poiché la parrocchiale dista più di un miglio ed è difficilmente raggiungibile per la strada fangosa e montuosa. In tal modo gli abitanti potranno soddisfare sempre il precetto festivo.” Per la cronaca il Simonetta attraverso un atto notarile, nel mese di giugno, dota l’oratorio di un reddito per la sua manutenzione e la mercede di un sacerdote che celebri la messa. Nel mese di settembre la visita del vicario foraneo, accerta la necessità di aprire una nuova porta che consenta l’accesso al pubblico e la mancanza dei necessari paramenti. Ad ottobre quanto prescritto è stato attuato e dunque si concede l’autorizzazione per celebrare.

Località Rancate. Il portone d’ingresso al complesso, l’abside dell’oratorio e la torre

Alla luce di queste nuove indicazioni possiamo dunque sostenere come i Simonetta, discendenti dal castellano di Monza, Andrea, pur essendo formalmente titolari del feudo di Torricella, ceduto ricordiamo solo nel 1651, abbiano gravitato, magari non con continuità, ma per periodi significati, oltre che a Milano, anche nei luoghi della Brianza, che via via abbiamo scoperto.

Le proprietà dislocate tra Arcore e il Peregallo che furono messe all’asta nel 1833

L’ultimo capitolo dei Simonetta del Peregallo

Nello scorrere gli ultimi passaggi di proprietà di quanto rimaneva nelle disponibilità dei Simonetta ad Arcore e a Lesmo registriamo la morte di Carl’Ambrogio Simonetta nel 1808, con i beni che passano ai due figli Antonio e Gentile: nello stesso anno Antonio cede la sua parte al fratello Gentile. Gentile di professione giureconsulto vive a Milano e dopo la sua morte, nel luglio del 1831, abbiamo notizia di come i suoi beni del Peregallo e quanto rimaneva ancora ad Arcore, terreni noti come la Vigna del Geronimo, il Campaccio e la Vigna dei sassi, finiscono all’asta, come riporta l’annuncio della “Gazzetta Privilegiata di Milano”. I tutori del figlio di Gentile Simonetta, ancora minorenne, Luigi Cicco Simonetta, che nel nome rievoca il prestigioso avo, mettono la parola fine alla lunga epopea dei Simonetta nella nostra terra. Acquirente del “Palazzo del Peregallo” sarà, il 13 marzo 1833, per la somma di 50.000 lire austriache, Carlo Rapazzini, medico omeopata milanese nato nel 1783, che darà vita ad una nuova stagione dell’immobile ancora oggi conosciuto come villa Rapazzini.