Aicurzio 2600 anni di storia

La seconda parte della storia di Aicurzio: dai romani ai giorni nostri

di Gianmarino Colnago

Proseguiamo con questo secondo e conclusivo racconto nel dipanare le vicende storiche di Aicurzio, iniziate 650.000 anni fa con il diluvium antico o glaciazione di Mindel e approdate all’alba dei primi stanziamenti umani alla fine della puntata precedente.

Panoramica aerea di Aicurzio

Il santuario celtico individuato sopra la collina intercalata dai due ruscelli (Via Beneficio e via Cardinal Ferrari, via Croce) sorse in luogo di una piccola radura asciutta, rifugio periodico per cacciatori di 3 millenni fa. Nel tempo, questi cacciatori divennero stanziali e la piccola elevazione si trasformò un centro sacrale, tipico dell’area celtica insubrica. In un cerchio avente circa 50 metri di diametro, l’area centrale venne idealizzata come l’omphalos, il centro sacro della tribù e intorno vennero posizionate le capanne delle famiglie disposte con due semicerchi intersecati dai sentieri. Con l’avvento della società celtica gerarchizzata dei popoli insubri, la futura Milano. “Medelhanon” viene a trovarsi al centro esatto di tre grandi fiumi: Po. Ticino, Adda e a nord le colline moreniche brianzole. Diverrà il centro sacro per tutti i popoli celto-iusubrici, attorno al quale verranno identificate una serie di santuari minori posti lungo un elisse avente il perno in piazza della Scala. L’elisse era strutturata lungo una meridiana est ovest che seguita le declinazioni del sole di 2600 anni fa. Diversi libri di archeoastronomia citano Aicurzio come uno di questi centri santuariali minori dei celti. Nel 3° secolo a.C. con l’arrivo di Roma, Medelhanon cambia il nome in Mediolanum (terra di mezzo) e le aree santuariali, pur preservando la loro caratteristica religiosa, divengono luoghi atti al controllo e alla difesa perché già poste in posizioni strategiche (piccole elevazioni. e vicinanza di corsi di fiumi). Aicurzio ne riassume bene queste caratteristiche e durante la penetrazione romana in territorio orobico l’area si trasforma in un Castrum posto al di là del limes. Ciò consentiva il controllo e la difesa dei territori romanizzati verso Vicus Mercati (Vimercate). Siamo arrivati nel 2º secolo a.C. e la costruzione del Castrum viene condotta da un luogo-tenente del Generale Mario di nome Curzius. Curzius porta il nome della Gens Curtia ed è un pronipote di Curzium, il valoroso cavaliere che nel 4° secolo a.C. salvò Roma da un attacco di popoli italici, infatti si sacrificò, gettandosi armato nel lacus Curtius, posto nel luogo dove venne costruito il Colosseo. Con la costruzioni del Castrum, Curzius mantenne al centro l’area santuariale, consentendo perciò nel volgere di qualche decennio, la trasformazione in un edificio di culto latino.

Ipotesi della residenza tardo imperiale romana: una villa con i tre lati porticati e l’area santuariale al centro.

Nei secoli la trasformazione di Roma, da repubblicana a imperiale, impose anche un nuovo aspetto alle costruzioni rurali che divennero vere dimore di campagna. Mediolanum divenne molto importante sino a trasformarsi in una delle capitali dell’impero e per conseguenza anche le dimore lungo l’antica elisse celtica risentirono di questo cambiamento. E’ verosimile che ad Aicurzio la residenza tardo imperiale forse una villa orientata a sud ovest con i tre lati porticati e l’area santuariale posta al centro. A partire dal 4º secolo ma soprattutto nel 5º, assistiamo alle terribili invasioni barbariche. Gli Unni di Uraia distruggono Milano e fanno scempio dei santuari della religione classica, i Goti devastano nuovamente i luoghi sacri nella lunga guerra con i Bizantini. Nel 6° secolo arrivano i Longobardi, i quali, su ciò che rimane, asportano materiale da costruzione per altri usi e vi insediano una fara, tipico villaggio con difese ricavate da quel poco che rimaneva della villa. Con la scomparsa dei Longobardi la piccola fara si troverà comunque sempre al centro di importanti vie di comunicazioni, anche se minori rispetto alla strada Regina che passava da Arcore, Usmate, Cernusco. Questi percorsi consentivano i passaggi in sicurezza dalla Valtellina e da Lecco verso Milano e dopo l’avvento della società feudale carolingia, Aicurzio si presterà sempre più a luogo di difesa.

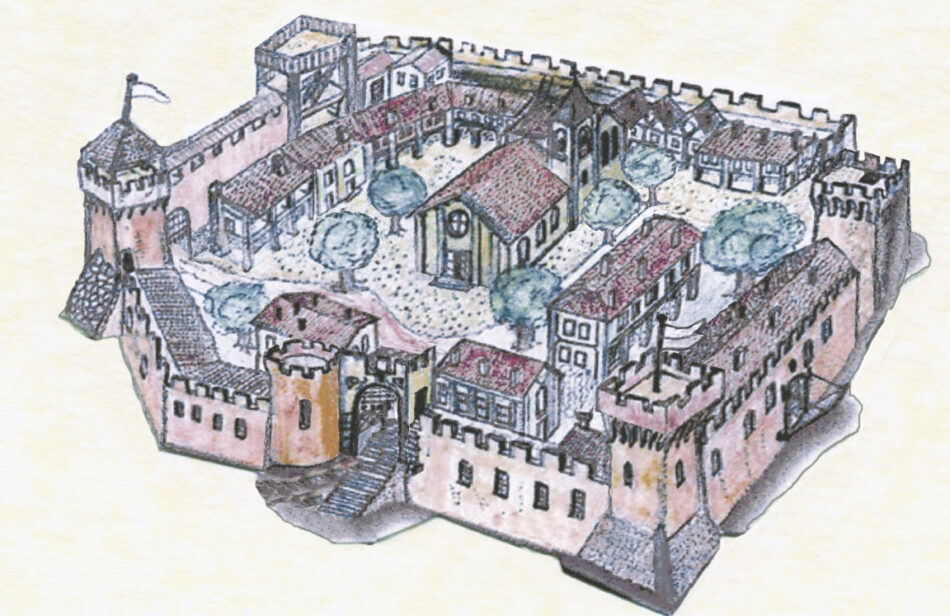

Il castello dei Curzii fino al XII° secolo.

Diverrà quindi un accastellamento posto sulle vecchie costruzioni della villa imperiale nel cui centro vi sorgerà una chiesetta cristiana ricordata fin dal 9° secolo che sostituirà l’area sacra celtica e romana e quella Ariana-Longobarda. Nel tempo la società feudale si stratifica e nel nord Italia si consolida nel secondo periodo dell’epoca dei comuni. Nel 12º secolo il potente comune di Milano si troverà al centro di dispute territoriali per il controllo dell’Italia e arriverà ai ferri corti con Ezzelino da Romano, un potente vicentino che per lo stesso motivo aizzerà i nobili milanesi a muovere guerra contro il Pallavicino, l’allora Podestà di Milano. Le dispute verranno condotte anche sul territorio brianzolo con un apice che vedrà nel 1261 la drammatica distruzione del castello dei Curzii.

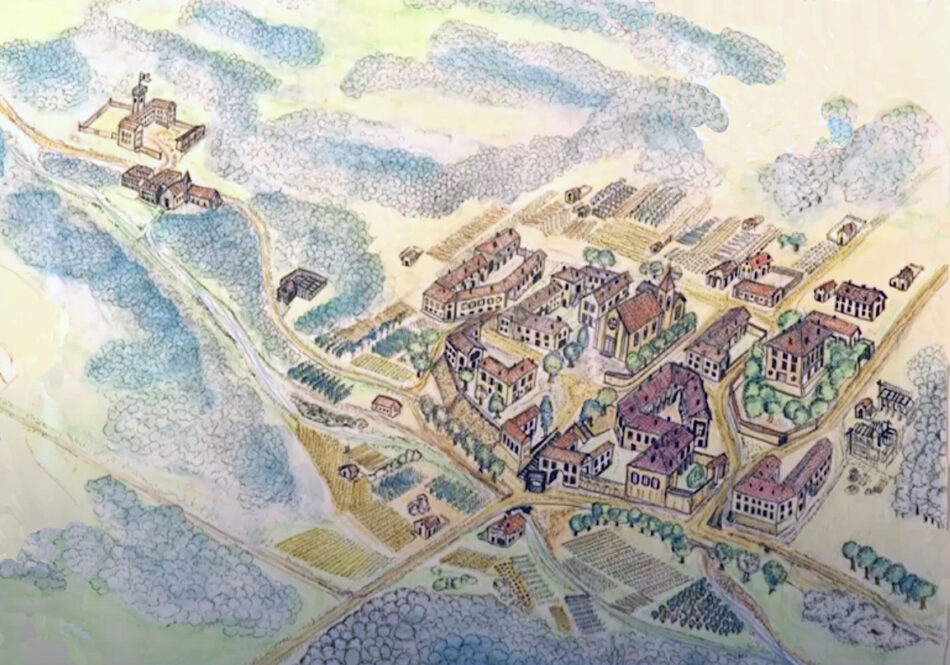

Una ricostruzione del borgo di Aicurzio tra il XVI e il XVII secolo

Questo episodio farà si che Milano, dopo aver sconfitto Ezzelino, armerà tre quartieri per portare guerra nel territorio bergamasco dove nel frattempo si erano rifugiati i nobili sovversivi. Bergamo si arrenderà alla volontà dei milanesi e la vicenda porterà i nobili ad errare per la Brianza finché verranno definitivamente sconfitti nella battaglia di Tabiago, una località posta stella Brianza lecchese.

La casa degli Umiliati, vista su via Parrocchia

La ricostruzione del Borgo di Aicurzio passa per la spoliazione delle opere di difesa. Aicurzio viene quindi nuovamente rivisitata nell’urbanistica. Nella ricostruzione concorrono anche gli Umiliati, un ordine religioso molto attivo nelle nostre terre che ci lasciano come splendida testimonianza alcuni frammenti di edifici romani nella costruzione della bella casa posta ad angolo con la piazza della chiesa. L’edificio diverrà la testimonianza di un periodo ancor oggi sconosciuto ai più ma denso di storia, di vicende importanti e cambiamenti urbanistici.

Castel Negrino

La ricostruzione di Aicurzio passa anche dai Cavalieri Templari che fondarono già nel 12º secolo il Castrum Negrini (Castel Negrino) lungo la strada che porta a Verderio.

Castel Negrino, come si presenta oggi l’ingresso al complesso

Fra Dalmazio da Verzario (Verderio), il primo cavaliere templare di lingua italiana, fonda questo luogo destinato ad ospitare i cavalieri che dal Belgio, dall’Olanda e dalla Germania si portano alla volta di Gerusalemme per partecipare alle crociate, ebbene Castel Negrino diviene un Hospitale atto ad accogliere e rifocillare cavalieri e viandanti. Oggi quel che rimane fa bella mostra con il cortile nobile e la chiesa della Madonna della Neve

tratto da: SIRBeC, Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali

Descrizione

L’origine del nucleo di Castel Negrino è molto antica, richiamandosi a feudatari che per Bolle papali o investitura imperiale ebbero controllo della grangia fortificata, con una cappella e la corte agricola della Commenda annessa, isolata nella campagna lungo la valle di San Carlo, presso il Campo Pegorino, lungo il percorso da Aicurzio a Verderio Inferiore. Primi riferimenti alla mansione Castel Negrino si trovano nelle carte d’epoca medievale, al tempo in cui la chiesa priorale milanese era titolata a Santa Maria del Tempio, precettoria dell’Ordine dei Poveri Cavalieri di Gesù Cristo. Un hospitale insediato lungo le vie della fede e i percorsi tra la pianura lombarda e le terre del centro Europa, con cappella e l’emergenza turrita in forma castellana posto nella “Vallis Nigra”, fra “Verzario” e “Aicurcio”, da cui derivò l’identificazione Castel Negrino. Castel Negrino appartenne ai Templari, che ebbero possedimenti terrieri nell’area a nord di Milano già prima della metà del XII secolo.

La possente struttura dell’edificio a Castel Negrino, rimanda alla funzione difensiva della costruzione originaria

Nella cartografia del Catasto Teresiano il sito è edificato con impianto corrispondente al quello giunto sino ai nostri giorni. La mappa rappresenta il nucleo con pianta rettangolare e l’addizione a nord-ovest di un oratorio, delimitato a perimetro da una strada e con due orti e un giardino. Nel sommario della mappa, il “Sito di Casa” al numero particellare 107 è assegnato a Pasqualino Francesco, proprietario dei due orti ai numeri 108 e 109, e del giardino al numero 106, rappresentato con un disegno a quattro comparti simmetrici.

Nel corso dei secoli il nucleo è stato adattato e sistemato secondo le occorrenze; iscrizioni murali ricordano successivi interventi di modifica, avvenuti nel 1798, con la progressiva soppressione degli ordini religiosi e il mantenimento pressoché esclusivo di attività rurali, e nel 1877, coincidenti con la trasformazione ad uso residenziale di una porzione dell’antico complesso, da cui è derivata la dimora padronale di campagna della famigli Biffi Rogorini. Nella seconda metà del Novecento il complesso di castel Negrino ed annessi con la villa Biffi Rogorini e la Commenda sono stati acquisiti dalla famiglia Colnaghi, tutt’ora proprietaria dei beni.

La piccola chiesa dedicata a Santa Maria della Neve. Le lapidi e le steli, poste nello spazio antistante l’edificio religioso, ricordano defunti della famiglia Biffi-Rogorini, proprietari dell’omonima villa

La cappella di Castel Negrino fu retta dall’Ordine dei Poveri Cavalieri di Cristo, detti Templari e, successivamente, dall’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, dopo la soppressione dei Templari su disposizione di papa Clemente V. Dell’antico oratorio di Castel Negrino vi sono tracce riferite all’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, con notizie posteriori alla soppressione dell’Ordine dei Poveri Cavalieri di Cristo e che risalgono all’anno 1445; a quel tempo l’edificio sacro è titolato a San Giacomo, patrono dei pellegrini. Monsignor Ottaviano de Foresiis, il 9 giugno 1581 compì una visita pastorale alle terre di Aicurzio, annotando nella relazione che la chiesa di “S. Giacomo Castri Negrini” fu trovata in rovina, e per questo declassata alle dipendenze della parrocchia di S. Andrea in Aicurzio. In pessime condizioni già alla fine del Cinquecento, l’oratorio di San Giacomo annesso alla mansione fu ricostruito nel 1621 e titolato a San Carlo Borromeo in occasione della cerimonia di apertura ai fedeli, il 30 ottobre 1623. Successivamente la chiesa della mansione fu titolata a Santa Maria della Neve, giungendo con tale nome sino ai nostri giorni.

La Commenda

Parliamo di un luogo denso di romanticismo che si affaccia sulla valle arcaica, sormontato dalla villa de La Commenda che ricorda i Cavalieri di Malta succeduti ai Templari.

La Commenda oggi e nel riquadro in una stampa d’epoca

tratto da: VILLE DELLA BRIANZA – Tomo 1 – Lombardia 6. Rusconi immagini (1978)

località COMMENDA VILLA «LA COMMENDA»

In posizione appena un po’ dominante rispetto al Castel Negrino troviamo la villa « La Commenda », che si sviluppa con vari edifici tra loro disomogenei su di un poggio, occupando l’intero declivio con un magnifico parco paesaggistico sistemato dagli attuali proprietari, ma con alberi piantati almeno all’inizio del nostro secolo.

In primo piano il complesso di Castel Negrino, sullo sfondo la “Commenda”

La costruzione ricorda il medioevo, allorché fu sede dei Templari (1); in seguito alla soppressione dell’ordine da parte di Clemente VI fu ereditata nel 1307 dai Cavalieri di Rodi, chiamati più tardi Cavalieri di Malta. Più avanti nel tempo fece parte della proprietà dei castellani di Trezzo (2), ma solo nel ‘700 fu adattata per la prima volta a residenza per la villeggiatura dai signori Biffi (3). L’aspetto attuale e le perfette condizioni sono dovute al riordino generale attuato dai signori Colnaghi, che utilizzano tuttora l’edificio come residenza estiva avendovi peraltro aggiunto anche una modernissima e singolare villa-cottage sul retro del complesso storico, certo discutibile sul piano critico ed estetico per il rapporto con la preesistenza, anche se giustificabile magari sotto l’aspetto strettamente funzionale. La parte più antica, settecentesca, è costituita da un grosso edificio a blocco, con corpi minori, sostanzialmente a destinazione rurale (4), formanti una U secondo schemi usuali e con torretta panoramica giustapposta. A fianco è la villa vera e propria, un edificio tardo-ottocentesco a blocco lineare, di forme sobrie ma non anonime, con qualche reminiscenza tipologica di case di campagna del nord europeo; l’interesse maggiore le viene dal felice rapporto cromatico e paesaggistico con il parco (5) e con i vari edifici minori, tra cui il casino di portineria, pure ottocentesco e di forme « inglesi ». Villa e parco sono in ottime condizioni.

Altra vista della “Commenda” con la caratteristica torretta

NOTE:

(1) I Templari avevano la loro sede a Milano presso S. Maria del Tempio, nella via che ora si chiama Commenda (Visconti A.: Brianza – Itinerari sentimentali; Milano, 1932 e Buzzi P.: Storia dei Comuni della Provincia di Milano; Milano, 1929). Tanto la Commenda, come Castel Negrino, furono nel medioevo pertinenze di Verderio, “e compresi nel suo territorio”. Ricorda in proposito il Dozio che alcuni campi e una vigna furono lasciati per testamento nel 1149 da un Dalmazio da Verderio, « nella prima metà del secolo dodicesimo ascritto ai Templari », alla casa dell’Ordine di Milano; « da quei Frati o Militi furono dati nel 1149 a perpetuo livello ad un Adelardo diacono dell’Ordine maggiore de’ canonici della nostra metropolitana », come si rileva da una carta conservata nell’Arch. dei Canonici di S. Ambrogio. [Dozio G.: Notizie di Brivio e della sua pieve; pag. 189-190; Milano 1858]. (2) Visconti A.: Brianza – op. cit. (3) La proprietà Biffi cessò per matrimonio di Giulia Biffi con il Generale Cottini alla fine del secolo scorso (1899); dal 1949 risulta subentrata nella proprietà una famiglia Brambilla e dal 1952 la famiglia Colnaghi, alla quale ultima tuttora appartiene. (4) Verso l’interno della U del resto tutti e tre i piani dell’edificio sono alleggeriti dai tipici loggiati rurali, massicci e piuttosto grezzi. (5) Nonostante la data 1840 incisa su di un muro, tutto il complesso deve essere ritenuto preesistente, riferendosi invece questa all’anno del restauro sostanziale della villa. È pur vero che gli edifici legati alle vicende storiche medievali erano scomparsi già da tempo, sicché la villa doveva essere limitata nel settecento a pochi corpi di fabbrica, di tipo rurale o semi rurale. Dopo l’acquisto dei Biffi questi edifici minori vennero via via sistemati, restaurati, ingranditi, anche con interventi lontani nel tempo, in parallelo evidentemente con le mutevoli esigenze sociali ed economiche della famiglia, oltre che con le consuetudini e con le mode stilistiche. Probabilmente solo in questa ottica di aggiustamenti storici progressivi si possono accettare criticamente anche le operazioni di restauro e le aggiunte operate dai proprietari attuali, discutibili altrimenti sul piano di una corretta progettazione ambientale.

Campopegorino

Lo stemma di Aicurzio riporta questa appartenenza, giacché vi é riprodotto lo stemma templare dell’antica Repubblica di Amalfi, città con la quale Fra Dalmazio da Verzario aveva stretto rapporti per garantire i passaggi via nave e ai cavalieri che transitavano da Castrum Negrini e diretti in Terrasanta. Lungo la strada che porta al borgo. anticamente detta via della Campegora, troviamo il santuario di Campegorino, il campo Pecorino era il luogo dove pascolavano greggi e armenti. II santuario sorge su un’area destinata a luogo di sepoltura durante le pestilenze medioevali, vi sorse quindi una piccola cappella dedicata a San Rocco e San Sebastiano, protettori degli appestati.

Il Santuario di Campopegorino

Nel 18º secolo la leggenda vuole che durante la guerra per il controllo del territorio tra Austriaci e Spagnoli un’armata sorse dal nulla per opporsi al saccheggio di Aicurzio. Nel 19º secolo in luogo della cappella venne costruito un santuario, ampliato con portico nel 20° secolo. Nel Santuario troviamo un quadro che rappresenta la battaglia e un crocefisso ligneo tra i più belli d’Italia, la festa della Santa Croce cade il 3 maggio.

Le dimore storiche nel centro di Aicurzio

La Forma Urbis di Aicurzio così come la conosciamo oggi è quindi il risultato di aspetti geologici che portano ad una determinata struttura: santuariale e di difesa. Quindi le numerose stratificazioni di diverse società umane organizzate con i loro culti e con le loro necessità difensive e l’essere stato crocevia di strade minori, ma strategicamente importanti. Tutti hanno contribuito a consegnami un vissuto del nostro territorio per molti ancora sconosciuto, tuttavia ricco di vicende. Oggi l’urbanistica del centro storico è connotata da ben tre ville di delizia, importanti come non poche nell’intera provincia di Monza.

Le costruzioni di tutti gli antichi edifici hanno rappresentato un valido appoggio per identificare gli spazi ove costruirvi dimore importanti di famiglie blasonate calate in Italia al seguito di Longobardi e Carolingi che hanno scelto Aicurzio come dimora.

Le tre dimore storiche nel centro di Aicurzio descritte di seguito

Le tre ville così vicine nel tessuto urbano, quasi promiscue, sono simbiotiche al borgo, ne contestualizzano l’urbanistica, ne segnano il perimetro del castello e ne lasciano emergere l’antico Castrum.

Villa Paravicini-Sessa-Calcagni rappresenta uno splendido esempio di nobile edificio a torre, circondata da un piccolo parco, oggi ospita la biblioteca civica, il piano nobile ben arredato contestualizza la dimora di campagna dei Paravicini, famiglia discendente dai Longobardi mentre il piano della servitù ospita un museo degli usi e costumi della comunità aicurziese.

Villa Paravicini, sede della Biblioteca Comunale

tratto da: SIRBeC, Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali

Descrizione

Inserita in un lotto di dimensioni contenute all’interno del nucleo antico di Aicurzio, Villa Paravicini appare al confronto col minuto tessuto edilizio circostante come un episodio di rilievo, che ben rappresenta il ruolo della famiglia Paravicini nella storia del piccolo paese brianzolo.

La villa è annunciata lungo la via Cardinal Ferrari da un elaborato ingresso in forma di contenuta esedra, nella quale si innalza un portale mistilineo terminante a guscia impostato su due piedritti scolpiti in pietra. Accanto, l’evidente primitivo ingresso alla proprietà, ad arco ribassato in mattoni, ora a vista, tamponato al piede e aperto superiormente con una semplice grata metallica.

L’edificio a pianta quadrata ha impostazione a palazzetto sensibilmente verticale con giardino all’intorno, sicché la dimora possa traguardare la muratura di cinta e dominare sull’edificato storico del borgo. Concorrono all’identificazione della dimora, anche a distanza, due notevoli comignoli alquanto elaborati in forma di tempietto a due livelli con ampio coronamento a guscia, evidente manifattura che supera la naturale funzione e diventa esso stesso elemento rappresentativo.

Villa Paravicini, ingresso su via Croce

Elevata su tre piani, ha facciate con limitate differenze compositive, talché appaiono sostanzialmente identiche, caratterizzate da sobri elementi decorativi: mostre alle porte finestre al piano terreno e alle finestre dei livelli alti, con in chiave il marchio del casato ricondotto alla lettera P inserita in un dentello svasato, cornici marcapiano, riquadrature ad angoli scavati dipinte a pittura fra le mensole sottogronda. Alla generale semplicità dei prospetti si aggiunge lo scatto formale del balcone centrale presente su due lati, quello su cui si attesta il portale d’ingresso alla proprietà e quello rivolto ad ovest, verso la più ampia parte del giardino. Le ringhiere in ferro battuto hanno foggia tipicamente barocca, come le finestrelle a rosone che si aprono sulle facciate balconate, in un caso in corrispondenza di una finestra cieca.

Motivi ripresi attraverso forme scolpite nei piedritti all’ingresso e nelle mensole dei balconi. Sulle stesse facciate appaiono poi le tracce di piccole finestre preesistenti poi tamponate, in un caso con cornice ogivale, probabilmente risalenti ad interventi di parziale modifica messe in opera in epoca romantica.

L’ingresso a Villa Paravicini sulla via Cardinal Ferrari

Risale all’Ottocento anche il caseggiato su due piani posto al vertice nord-est del lotto e addossato alla villa con un passaggio arcuato, caratterizzato da un prospetto aperto al piede da due fornici e da un basso porticato passante con archi ribassati e massicci pilastri.

All’interno gli spazi della dimora richiamano suggestioni per l’atmosfera d’epoca, tra lo scalone in pietra e le salette coi soffitti dipinti e il mobilio in stile, seppur non con gli originali arredi, la presenza di alcuni notevoli camini marmorei, e alcuni dipinti, tra i quali il riquadro sopraporta all’ingresso nel quale è collocato lo stemma del casato, un cigno bianco in campo rosso.

Notizie storiche

Fondata nel Seicento, la villa fu successivamente dimora di villeggiatura dei conti Paravicini, che avevano a residenza Milano. La nobile famiglia, originata all’interno del nucleo capostipite dei Carcano, arrivò ad Aicurzio proveniente dal ramo insediato a Caspano, in Valtellina, dove la presenza del casato data dalla metà del XIII secolo.

I documenti testimoniano della stabile presenza dei Paravicini nell’area milanese a partire dalla seconda metà del Seicento, con prime acquisizioni di possessioni a Bellusco nella località Gernetto. Da quel momento la famiglia ampliò progressivamente le proprietà, non solo in provincia di Milano ma anche nell’area comasca, in particolare a Montevecchia (1677), Concorezzo (1679), Mezzago (1693), Aicurzio e Lesmo (1695), Como (1746), Menaggio (1778), Cascina Rossino, Ornago (1856), Cascina Borella (Ornago) e Cascina Secca, Vimercate (1858).

Giunti ad Aicurzio alla fine del XVII secolo, i Paravicini, con le altre famiglie dei Malacrida, dei Cottini e dei Rogorini, instaurarono quelle forme agrarie basate sui rapporti di mezzadria nella gestione dei fondi agricoli e nell’allevamento del baco da seta. A quel tempo l’edificio preesistente fu ampliato, rendendone spazi ed immagine più consoni al ruolo padronale. E’ il 1721, la dimora è ultimata e a suggello tutt’oggi una lapide ne ricorda il momento.

Il conte Raffaele Paravicini fu l’ultimo proprietario della villa, venduta al Municipio nel 1976 per 45 milioni di lire.

Nell’accordo stipulato figuravano solo i beni immobili, escludendo dalla cessione ogni elemento d’arredo e suppellettile.

Alla spoliazione dell’originario corredo è stato posto nel tempo un qualche argine, collocando nelle sale della villa arredi di manifattura artigianale databili alla prima metà del Novecento, allo scopo di documentare l’ambiente ammobiliato della signorile dimora.

La villa ospita oggi la biblioteca civica e una raccolta etnografica allestita nel Piccolo Museo degli usi e costumi locali. Vi è conservato anche l’archivio fotografico e cartaceo Paravicini, divenuto di proprietà pubblica unitamente alla dimora. Il fondo raccoglie la documentazione prodotta dalla famiglia entro un arco di cinque secoli, dal 1515 al 1968. L’intervento di riordino realizzato tra il 2006 e il 2007, curato dagli archivisti Paolo Pozzi e Alessandro Merlini su progetto del Comune di Aicurzio e finanziamento alla Regione Lombardia, ha restituito al fondo una struttura appropriata, nella quale si evidenziano la documentazione relativa alle numerose personalità autorevoli della famiglia, tra le quali figurano il prefetto napoleonico Raffaele Paravicini (1769-1853) e l’ingegnere Raffaele Paravicini (1888-1981), sindaco durante il ventennio fascista e dopo la seconda guerra, oltre all’ampia sequenza di istrumenti di compravendita di fondi agricoli e cascine, registri dei livelli, censi, proprietà e rendite.

Col tempo tutti se ne sono andati, lasciando ai posteri le tracce che meglio consentono di ricostruire la vicenda dei fondatori attorno agli spazi della bella dimora.

Villa Pasqualini-Malacrida-Aceti-Musiari oggi sede del Comune di Aicurzio, rappresenta uno splendido esempio di dimora di campagna adattata all’orografia del territorio. I Pasqualini arrivarono al seguito di Carlo Magno e gli Aceti. discendenti di un Capitano di ventura del territorio Ferrarese, portano il loro blasone alla villa insieme ai Malacrida.

Villa Pasqualini-Malacrida, oggi sede del Comune

tratto da: SIRBeC, Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali

Descrizione

Villa Malacrida Aceti, oggi sede municipale, presenta lungo il perimetro esterno un’immagine architettonica coerente con il tessuto edilizio del nucleo storico di Aicurzio, al quale riferire anche l’impianto planimetrico. Dall’esterno non traspare nulla che possa annunciare la bellezza degli spazi della dimora, risolti secondo canoni di composto decoro. Ai caratteri aulici delle dimore di campagna sono qui sostituite le forme semplici di una casa padronale a corte chiusa, una cortina su strada tra l’edificio elevato su due piani e la muratura di bordo nella quale si apre un portale di ragguardevoli dimensioni, al quale, unico elemento distintivo, è demandato il ruolo di rappresentanza. Villa Pasqualini, Malacrida, Aceti corrisponde ad un modello insediativo di integrazione e continuità con il contesto storico, qui rappresentato anche dalla vicina Villa Malacrida, sul lato opposto della strada.

L’edificio prospetta a cortina sulla strada di attraversamento del nucleo storico con una “manica” lunga derivata da un intervento di ampliamento messo in opera nel corso dell’Ottocento.

L’edificio occupa un lotto a forma di trapezio a sud di un isolato delimitato da altri edifici a corte, tra i quali la duecentesca Casa degli Umiliati, attestata alla piazza della chiesa.

All’angolo tra le vie Croce e Cardinal Ferrari si eleva il portale d’ingresso, ad arco a tutto tondo inquadrato da piedritti strombati e accenno di guscia superiore. La corte, raccolta e acciottolata a rizada, è delimitata dall’edificio esteso su due lati maggiori e con un contenuto risvolto anche su un terzo lato. Ma sono i due lati principali a caratterizzare lo spazio del cortiletto, con i prospetti a nord e a ovest aperti da un portico a trabeazione orizzontale su colonne in serizzo, cui non giova l’alterazione dovuta ai serramenti a vetrata installati a chiusura in una fase di adeguamento della villa a sede comunale.

All’interno la villa conserva le testimonianze del passato e qualche riproduzione in stile non compromette nulla dell’atmosfera della dimora padronale che aleggia tra le sale e gli ambienti di disimpegno. Accanto ad alcuni camini d’epoca di notevoli dimensioni non mancano dati di origine nei soffitti lignei a cassettoni, accanto a dipinti su tela ed arredi d’epoca, taluni provenienti dalla vicina, e pubblica, Villa Parravicini. Ricorrono poi finiture ed elementi decorativi in parte derivate da un richiamo stilistico operato durante l’intervento di risanamento della fine degli anni Settanta del Novecento, quando la dimora passò in proprietà al Comune.

Del giardino preesistente a nord dell’edificio rimangono le evidenti tracce di un disegno che rivela l’originaria sistemazione all’italiana, ripartita in quattro settori lungo un sistema di assi incrociati su un fulcro centrale. Si è perso lo schema ma lo spazio è rimasto e, giova sottolinearlo, non è compromesso dall’edificazione recente.

Notizie storiche

Villa Pasqualini, Malacrida, Aceti ha visto consolidare impianto e architettura nei primi anni dell’Ottocento in seguito ad un ampliamento. Ma le origini della dimora sono assai più antiche, seppur non si siano mantenuti evidenti tracce dell’originario fabbricato. Le fonti documentarie datano alla metà del XVI secolo un primo edificio, e al Seicento l’ampliamento attorno ad una corte.

Villa Pasqualini-Malacrida, all’angolo fra via Roma e via Croce

Risalgono al Medioevo le tracce dei primi detentori della dimora, appartenenti alla casata dei Pasqualini, arrivata in Italia nel IX secolo, al seguito di Carlo Magno. Dopo un passaggio a Pieve d’Argile, presso Cento, giunsero al borgo d’Aicurzio tra la fine del IX e l’inizio del X secolo.

La villa fu eretta in continuità col tessuto edificato storico, risultando come adeguamento di preesistenti edifici secondo schemi assai lontani dai riferimenti magniloquenti delle dimore della nobiltà milanese. Caratteri di diversità ed unicità come risultato del necessario adattamento alla struttura esistente sono condivisi con la vicina Villa Malacrida, in questo caso un intero isolato, alla quale appartengono identiche matrici insediative ed architettoniche. Non di meno, si sono rivelati preponderanti gli assetti proprietari dei pochi lotti liberi interni al nucleo storico e dell’ampia campagna che giungeva a ridosso del cuore del borgo, in un rapporto di stretta continuità fisica.

Attraverso rapporti di parentela acquisita per via matrimoniale, la villa fondata dai Pasqualini mutò in Malacrida. Il legame tra la nobildonna Angiola Maria Pasqualini, ultima in asse ereditario del capostipite, e Carlo Malacrida fu suggellato da matrimonio nel 1750. La famiglia generò sette figli che perpetuarono per secoli l’identità della storica dimora sino ai giorni nostri, assumendo ruoli e significati di gran rilievo nella piccola comunità, la quale ebbe con Giuseppe Malacrida il primo sindaco eletto.

Divenuta di proprietà pubblica, l’edificio è stato risanato e adattato ad ospitare la sede municipale con la modifica del portico che delimita la corte interna, chiuso con vetrate.

Il giardino che occupava lo spazio a nord della villa è andato perduto nel tempo, e oggi rimangono tracce riconducibili adun originario disegno geometrico all’italiana.

Palazzo Malacrida è una grande costruzione dai volumi importanti e dai cortili nobiliari che si aprono a vedute inusuali oggi sede degli ambulatori medici, dell’archivio comunale e delle associazioni di volontariato. Le dimore appena descritte prendono l’avvio in intorno al 16° secolo per essere completate nella forma attuale nel 18° e 19° secolo.

tratto da: SIRBeC, Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali

Descrizione

Villa Malacrida, al margine sud del centro storico, corrisponde ad un modello insediativo integrato al tessuto edificato, sviluppato a cortina sul tracciato stradale dal quale si accede alla corte interna, con caratteri di dimora padronale individuabili nella dimensione del complesso più che ai richiami stilistici. L’impianto planimetrico della dimora è nettamente delineato in forma di trapezio, con un asse principale di riferimento sul quale sono organizzati l’edificio principale a corte interna chiusa e il residuo giardino alberato, collegato tramite un androne passante. Asse orientato lungo un cannocchiale visivo che, attraversando il giardino e il cancello a sud-ovest, si innestava sulla campagna secondo uno schema insediativo tipico delle residenze nobiliari, registrato ancora sul finire degli anni Settanta e oggi compromesso dalle modifiche novecentesche e dall’edificazione circostante degli ultimi decenni. Le origini settecentesche dell’edificio sono rivelate in maniera significativa dal bel portale strombato delimitato da piedritti in pietra, aperto su Via Croce e posto in asse col reticolo edificato storico. La facciata elevata su due piani non presenta ulteriori elementi architettonici di rilievo e appare composta secondo forme semplici, con aperture regolari e talune difformità determinate da interventi di modifica messi in atto in epoca recente.

L’accesso su via Padre Ludovico Sala

Sul lato opposto della villa si trova un secondo accesso, marcato da due pilastri di pietra sormontati da vasi e raccordati agli edifici contigui con forme mistilinee di foggia barocca. Caratteri manifestamente rappresentativi lungo l’asse aperto dal passaggio porticato a serliana con pilastri di forma ottagonale ad inquadrare la facciata rivolta a sud-ovest, purtroppo ignorati nelle irragionevoli modifiche del prospetto.

Notizie storiche

La nobile famiglia Malacrida ha antica origine e la ricostruzione della secolare vicenda storica pone gli estremi cronologici tra XIII secolo e la prima metà del XIX secolo. I documenti rinvenuti, in particolare il diario compilato dall’ultimo erede della casata Ascanio II (1751-1820), consentono di individuare la presenza dei Malacrida nel Duecento a Dongo, con ampie possessioni lungo la sponda occidentale del Lago di Como.

La famiglia consolidò la propria posizione nel secolo successivo, godendo dell’appoggio politico delle signorie sforzesca e viscontea e ampliando potere e prestigio sulla sponda orientale del lago, a Corenno Plinio, frazione di Dervio, e verso l’imbocco della Valtellina, a Colico.

L’affermazione della casata nel ruolo di controllo della valle avvenne alla metà del Quattrocento, divenendo Signori di Poschiavo e di Traona e trovando stabile dimora a Caspano, borgo dell’alpe retica.

Dai Malacrida lariani i rami di discendenza si stabilirono anche a Milano e nel territorio della provincia, dove acquisirono il controllo di ampie proprietà fondiarie. La loro presenza ad Aicurzio è documentata nel Settecento, quando entrarono in rapporto di parentela con la famiglia Pasqualini e dal matrimonio tra l’ultima discendente di questi, la nobildonna Angiola Maria Pasqualini, e Carlo Malacrida nacque Giuseppe Malacrida, primo sindaco della piccola comunità governata per un ventennio.

Villa Malacrida, cortile interno

Prima di ereditare la villa dai Pasqualini, i Malacrida dimoravano nella casa fondata nel Settecento, eretta al margine del nucleo più antico di Aicurzio secondo forme architettoniche non appariscenti, più rispondenti al modello di casa padronale che allo schema canonico della villa.

Nel corso dei secoli la dimora è stata interessata da modifiche ed ampliamenti, in particolare durante l’Ottocento e con ultimi interventi anche nel Novecento, quando parte del giardino a sud-ovest è stato occupato da un nuovo edificio che ne ha alterato l’originario impianto. Alle trasformazioni compiute si sono poi aggiunti i frazionamenti derivati dai passaggi di proprietà, ciò che ha non poco contribuito alla perdita dei caratteri unitari della dimora.

L’edificio divenuto di proprietà pubblica ospita alcuni servizi sanitari accanto ad alloggi comunali, ed è oggi interessato da un programma di finanziamento per i lavori di risanamento e ristrutturazione.

La chiesa Parrocchiale e la piazza

Alfine anche la chiesa parrocchiale di Aicurzio viene costruita in forma solenne. Si tratta di un edificio che non ha eguali nella nostra Brianza orientale, incastonata da una piazza unica nel panorama del vimercatese.

La Parrocchiale di Aicurzio dedicata a Sant’Andrea

La chiesa ha una facciata neoclassica pura e rappresenta nell’esterno la riproduzione di un tempio romano mentre nell’interno riproduce una antica basilica romana. Il disegno è sicuramente frutto della collaborazione dell’architetto progettista, Bergoglio con le volontà espresse dall’intellighenzia delle famiglie nobili aicurziesi. Siamo così giunti alla fine e con una veloce lettura abbiamo disvelato cosa si nasconde dietro questo borgo suggestivo unico nei territori del vimercatese e della Brianza orientale. L’architettura, l’urbanistica e le strutture ci inducono alla ricerca che ci restituisce una storia complessa anche attraverso le sensazioni che maturano nel nostro vissuto, relazionandoci quotidianamente con questo lembo di terra brianzola. Qual è ha miglior postazione per meditare su tutto ciò? Seduti sulle panche nella bella piazza teatro, ovvero piazza della Chiesa.

Piazza della Chiesa con l’opera scultorea intitolata “Inno alla Donna”, sullo sfondo la casa degli Umiliati

Attratti del monumento “Inno alla Donna”, un’opera del maestro Pasquale Galbusera che rompe le simmetriche proporzioni di linee tese della piazza e della chiesa per consegnarci l’ultima sorpresa che Aicurzio vuol offrire ai suoi visitatori, il primo monumento dedicato alle donne nel 21° secolo… e con ciò Aicurzio si accinge a proseguire nel futuro che l’attende.

Ricerca e testo: Gianmarino Colnago

Approfondimenti: a cura di Paolo Cazzaniga

Fine della seconda parte

Puntata precedente

Aspetti, località e storia della Brianza. "Ci sono paesaggi, siano essi città, luoghi deserti, paesaggi montani, o tratti costieri, che reclamano a gran voce una storia. Essi evocano le loro storie, si se le creano". Ecco che, come diceva Sebastiano Vassalli: "E’ una traccia che gli uomini, non tutti, si lasciano dietro, come le lumache si lasciano la bava, e che è il loro segno più tenace e incancellabile. Una traccia di parole, cioè di niente".